Questo è articolo è stato pubblicato in origine su Domus 1050, ottobre 2020.

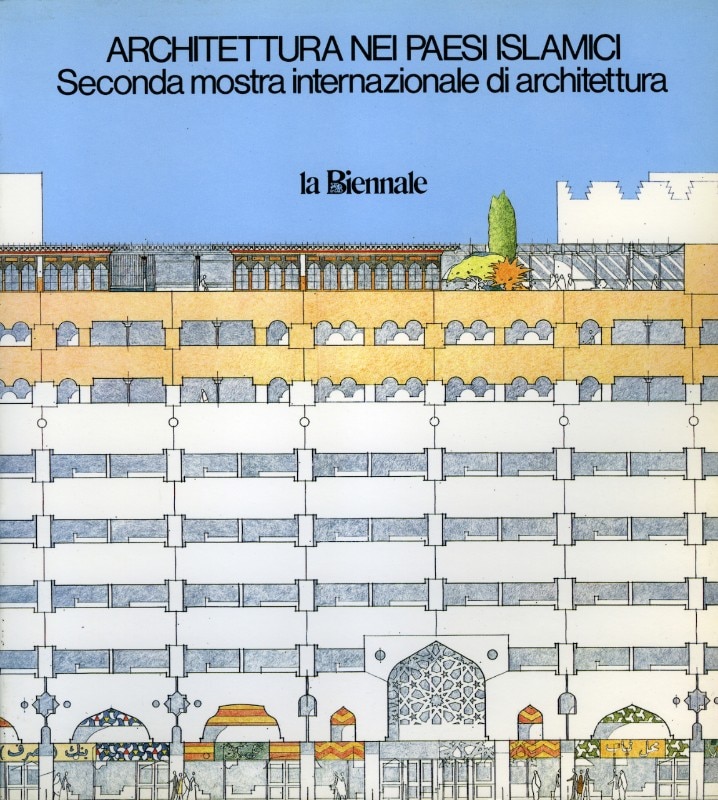

Per qualche ragione, la seconda Biennale Architettura di Venezia (1982) si è misteriosamente sfilata dalla nostra coscienza storica. Messa in ombra dalla celebre prima edizione, ha però un tema che oggi assume una nuova importanza. Nella sua introduzione al catalogo di quella Biennale, Paolo Portoghesi ricordava quali fossero i regni che circondavano il Mediterraneo, centro di origine della cultura europea dove Venezia è appesa come una perla a una collana formata dalle magiche città portuali che sorgono sulle sue rive. Bilanciata dalla sua controparte, Istanbul, la città ha rappresentato per molto tempo la linea di confine tra est e ovest, dove le certezze dell’uno si dissolvono nella saggezza dell’altro. Nel 1982, Venezia era il luogo ideale per discutere il rapporto tra l’Occidente con il suo passato ancora ben vivo e quelli che erano chiamati i Paesi islamici, perché allora il fulcro del potere, sospinto da un’invisibile corrente di denaro, si stava spostando verso est.

Pur riconoscendo l’importanza del petrolio nella sfera degli interessi dell’architettura, Portoghesi aveva a cuore altre questioni, in primis il ruolo culturale della tecnologia. Dopo che l’uomo ha messo piede sulla Luna, si chiedeva, è ancora possibile considerare significativa l’area geografica del Mediterraneo, abitata da meno del 10 per cento della popolazione mondiale? Questa dimensione spaziale del potenziale simbolico della tecnologia, l’attraversamento della frontiera finale, avrebbe messo in discussione il suo valore di fronte al progresso. In Occidente, negli anni Ottanta, quella traiettoria diretta verso un mondo perfetto sembrava inarrestabile, alimentata dalla scoperta scientifica e dallo sviluppo tecnologico. Definendo aree del globo come Primo o Terzo Mondo – con la maggior parte o tutti i Paesi islamici in quest’ultima categoria, mentre quelli in via di sviluppo erano diretti verso la condizione apparentemente più avanzata dell’Occidente – il presupposto era che in architettura le tecnologie di produzione di massa, i materiali molto sofisticati e gli ambienti controllati artificialmente fossero il futuro cui aspirare.

Ora, nel 2020, la fragilità e le perplessità circa la veridicità del progresso tecnologico e della scienza non sono mai state così evidenti. Le tensioni insite nei tentativi per descrivere la realtà inconoscibile di un nuovo nemico virale dalle caratteristiche del tutto inedite si addensano sulle pagine dei nostri giornali, sui risultati delle strategie dei nostri Governi e sulla realtà della nostra vita come entità sociali. Anche a quei tempi, però, si percepiva poco il motore del progresso.

Nel 1984, due anni dopo la Biennale “Architettura nei Paesi islamici” di Portoghesi, una delle partecipanti, Yasmeen Lari, organizzò a Karachi il primo Convegno degli architetti e urbanisti dei Paesi islamici. All’evento parteciparono 350 delegati da tutto il mondo, compresi i rappresentanti dell’Aga Khan Award for Architecture, da poco fondato e finanziariamente solido. Molte delle relazioni presentate trattavano dell’ambivalenza che impregnava scuole e studi di architettura in tutta quell’area circa l’accettazione indiscussa delle soluzioni high-tech offerte dall’Occidente ai problemi che li affliggevano. Il discorso di benvenuto incitava gli architetti a battersi per creare un ambiente costruito che rappresentasse le aspirazioni fondate sulle radici culturali e ideologiche di ogni nazione, mentre nelle sue osservazioni conclusive l’economista e teorico dello sviluppo internazionale Mahbub ul Haq faceva appello a un’architettura che rispondesse ai bisogni dei poveri, che nel mondo musulmano rappresentavano una pressante realtà.

Nel 2020, la fragilità e le perplessità circa la veridicità del progresso tecnologico e della scienza non sono mai state così evidenti

L’iter della carriera di Yasmeen Lari esemplifica la complessità del rapporto dei Paesi islamici con l’Occidente, che la conferenza aveva messo in evidenza, mentre i cambiamenti che si registrarono a partire dagli anni Ottanta segnarono un allontanamento dall’influenza delle idee occidentali. Formatasi negli anni Sessanta in Gran Bretagna alla facoltà di Architettura di quella che oggi è chiamata Oxford Brookes University, Lari aveva portato con sé, applicandola a favore degli strati sociali più privilegiati del Pakistan, una conoscenza della costruzione in cemento e un approccio brutalista ben visibili in vari progetti da lei firmati negli ultimi decenni del secolo scorso. Uno di questi è il Karachi Finance and Trade Center del 1989 al quale ha lavorato con l’architetta ungaro-canadese Eva Hollo Vecsei in una sorta di alleanza basata sulla promessa di finanziamenti e competenze di ottimo livello. L’opera è ben conosciuta nei Paesi islamici e ben rappresentata nel catalogo della seconda Biennale di Portoghesi. Vecsei raccontava di come, per far fronte ai problemi causati dalla fornitura di elettricità a Karachi, avesse presentato il progetto per un complesso di uffici con ventilazione incrociata e raffreddamento passivo a cui aveva lavorato confrontandosi con Lari, edificio che non vide ultimato.

In quel periodo, Lari si stava interessando ai metodi di conservazione e costruzione locali; nel 1980 aveva fondato la Heritage Foundation, che sarebbe diventata un’istituzione-ombrello per tutte le attività che avrebbe poi intrapreso. Insieme con progettisti contemporanei come Kamil Khan Mumtaz, iniziò a stabilire dei legami tra la conoscenza tecnica e materiale acquisita tramite ricerca d’archivio e progetti di conservazione – lavorando a progetti di conservazione in siti archeologici – e un interessante approccio alla produzione architettonica del Pakistan. Formidabile nel coniare frasi appropriate e reiterabili che racchiudono una risposta critica ai fenomeni osservati, ha descritto la tendenza ad applicare elementi tradizionali ai progetti architettonici – cupole e archi, per esempio – come “instant islamic”, evolutosi in seguito nel concetto di “vernacolare istantaneo”. Queste definizioni hanno un carattere diverso rispetto a quelle degli stili architettonici formalisti occidentali – quali Post-moderno, Decostruttivista e High-tech – perché propongono in modo astuto in simultanea una critica e un metodo, anziché semplificare stenograficamente il potenziale del loro significato.

Fin da inizio carriera, Lari si era impegnata ad affrontare i temi emersi alla Conferenza per i poveri del 1984: l’Angoori Bagh Housing, un progetto del 1977 pensato per rispondere alle esigenze degli sfollati delle baraccopoli di Lahore, è stato il primo a darle fama internazionale. Nel 2005, dopo avere visto un servizio televisivo su un forte terremoto nel nord del Pakistan, Lari ha iniziato la fase della sua carriera che persegue tuttora nella quale affronta i problemi del suo Paese: conflitti periodici, attività sismica, inondazioni e altre conseguenze del riscaldamento globale, oltre alla costante della povertà diffusa. Questa fase è confluita in quella che lei definisce “architettura sociale a piedi nudi” nella quale Lari utilizza un approccio alla tecnologia costruttiva che impiega materiali a zero emissioni di carbonio – come intonaco di calce, fango e bambù – assemblati con tecniche rivisitate secondo un nuovo vernacolare che sa rispondere alle trasformazioni dell’ambiente naturale: “un’architettura della resilienza” appresa attraverso l’esperienza sul campo, nei villaggi distrutti e nei siti archeologici.

Dall’altro lato, sfruttando la struttura rizomatica della società rurale impoverita, le sue strategie organizzative sfidano lo slancio novecentesco da produzione di massa. L’approccio di Lari utilizza e sostiene le preesistenti economie informali del Pakistan, per rispondere ai bisogni di chi non ha nulla e rendere queste persone autosufficienti. Con una veloce formazione e un piccolo investimento si possono creare imprese su base comunitaria per reinvestire localmente qualsiasi surplus, anziché arricchire investitori lontani.

Nonostante le preoccupazioni per le soluzioni a zero emissioni di carbonio nei contesti occidentali e i sistemi di produzione e fornitura riorganizzati presentino delle analogie, questi approcci, adottati in contesti sperduti e rurali ben diversi da quelli densi e urbani, continuano a essere visti come potenzialmente interessanti, ma troppo distanti da una prospettiva occidentale. Questa barriera ha cominciato a essere oltrepassata da Marina Tabassum, nel suo ruolo accademico di direttrice del Bengal Institute for Architecture, Landscapes, and Settlements. La sua ricerca sulla gestione dei paesaggi acquatici in costante mutamento del Delta del Bengala e sulle sue modalità abitative, esposta alla Triennale di architettura di Sharjah nel 2019, coniuga le condizioni contingenti dell’ambito rurale con le esigenze dell’ambiente urbano, traducendo una strategia territoriale dinamica nelle situazioni specifiche dell’area, mettendo così in discussione i sistemi di proprietà terriera lasciati in eredità dal periodo coloniale. “Qui”, afferma Tabassum, “non esiste terreno asciutto, perché in una certa misura l’umidità è ovunque”.

Secondo Adrian Lahoud, curatore della Triennale di Sharjah, è necessario decolonizzare il pensiero architettonico: un’eco dell’appello lanciato da Portoghesi in Architettura nei Paesi islamici oltre 35 anni prima. Preconizzando un percorso di decolonizzazione lungo e difficile, Portoghesi aveva chiesto di instaurare almeno la parvenza di un dialogo intorno alle sponde del Mediterraneo, dove aveva cominciato a scorrere una corrente sempre più intensa.

L’architetto romano era più vicino, temporalmente e negli intenti, alla critica dell’imperialismo culturale articolata da Hassan Fathy nel suo libro Architecture for the Poor, che descrive il processo di costruzione del l’insediamento di New Gourna in Egitto, nel 1969. Tanto per Fathy quanto per Portoghesi, il processo di decolonizzazione significava abbandonare, o almeno rispondere criticamente, ai residui del Modernismo internazionale che avevano permeato le culture architettoniche dei Paesi islamici, comprese le imperfette risposte tecnologiche al clima, alla società, all’economia e al patrimonio culturale. “Tradizione non è sinonimo di stagnazione”, scriveva Fathy, con particolare sprezzo per la goffa equazione tra parete di vetro e brise-soleil.

In anni recenti, a segnale di un altro momento di transizione nello spostamento a est nel bilanciere di potere e denaro, la ArcelorMittal Orbital incarna una stravagante esagerazione dell’immaginario high-tech. Costruita per celebrare le Olimpiadi di Londra nel 2012, è stata ideata dall’artista anglo-indiano Anish Kapoor, progettata dal designer e ingegnere anglo-cingalese Cecil Balmond e sovvenzionata dal magnate indiano dell’acciaio Lakshmi Mittal. Nel suo parodiare una tecnologia di costruzione obsoleta, questo atto di vendetta postcoloniale nel nuovo cuore di una città globale conferma l’obsolescenza di quest’ultima come metropoli coloniale.

Helen Thomas, architetta e scrittrice, ha un dottorato di ricerca

in Storia e teoria dell’arte conseguito all’Università dell’Essex.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Hopkins in the City, ETH Hönggerberg, 2019; Architecture through Drawing, Lund Humphries, 2019; Drawing Architecture, Phaidon, Londra 2018.

Immagine di apertura: l’installazione di Marina Tabassum Wisdom of the Land alla Biennale Architettura di Venezia del 2018. Archivio Storico delle Arti Contemporanee – ASAC /Photo Andrea Avezzù

Sahil: l'eco-design di G.T.DESIGN

Alla Milano Design Week 2025, G.T.DESIGN presenta Sahil, una collezione di tappeti in juta firmata da Deanna Comellini. Il progetto combina sostenibilità, artigianato e design essenziale, ispirandosi a culture nomadi e celebrando la naturale bellezza della materia.