“They only travel by Concorde / Doing things you can’t afford / They are the fashion pack People you see in the magazines”.

È sufficiente evocare Amanda Lear – in parole e immagine – per fotografare il significato collettivo della parola Concorde, e della forma inconfondibile con ali a delta e “becco di cicogna” pronto ad abbassarsi in decollo per poi bucare due volte il muro del suono, collegando le grandi città di un globo allora sempre più piccolo. In volo dal 1976, dopo test cominciati nel 1969, l’aereo anglo-francese associava la sua immagine all’idea di super-, in ogni espressione: oltre alla barriera del suono, sfondava i limiti di altitudine di volo (dai finestrini era percettibile la curvatura terrestre), quelli di stato dell’arte di ricerca ingegneristica, e non ultimi quelli di costo.

Ne vennero infatti realizzati non più di 20 – col finire degli anni ‘70 produrne di nuovi risultò una spesa inaffrontabile – il numero di posti non superò mai i 100 – stretti – e i biglietti continuarono ad avere costi tali da farne, fino all’ultimo volo del 24 ottobre 2003, l’ultima espressione di quello che negli anni ‘50 si era chiamato jet set. Oltre a imprese spettacolari da anni edonistici – festeggiare il capodanno in tre diversi punti del mondo ad esempio – al Concorde si associano fin dall’inizio anche grandi nomi del design: è il caso di Raymond Loewy che progetta i primi allestimenti interni, o di Andrée Putman, la “diva del design” francese e internazionale – anche lei protagonista della sociabilité parigina del Palace, di Saint Laurent, Lagerfeld e Alaïa – che progetta invece gli ultimi, un’opera di design totale che Domus pubblicava nel dicembre del 1995, sul numero 777.

Ridisegno dell’interno del Concorde

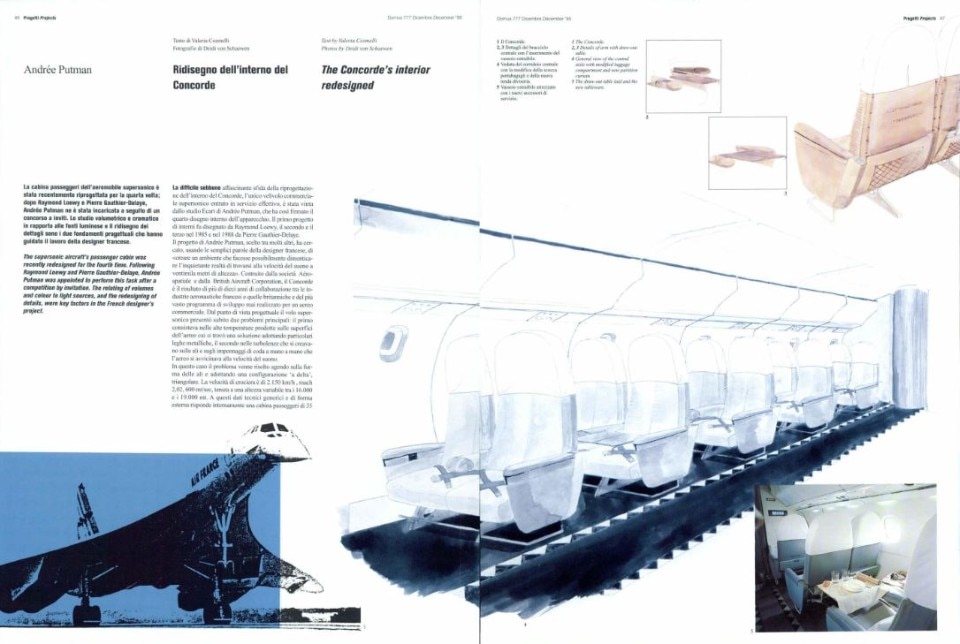

La difficile sebbene affascinante sfida della riprogettazione dell’interno del Concorde, l’unico velivolo commerciale supersonico entrato in servizio effettivo, è stata vinta dallo studio Ecart di Andrée Putman, che ha così firmato il quarto disegno interno dell’apparecchio. Il primo progetto di interni fu disegnato da Raymond Loewy, il secondo e il terzo nel 1985 e nel 1988 da Pierre Gauthier-Delaye.

Il progetto di Andrée Putman, scelto tra molti altri, ha cercato, usando le semplici parole della designer francese, di “creare un ambiente che facesse possibilmente dimenticare l’inquietante realtà di trovarsi alla velocità del suono a ventimila metri di altezza”. Costruito dalla società Aérospatiale e dalla British Aircraft Corporation, il Concorde è il risultato di più di dieci anni di collaborazione tra le industrie aeronautiche francesi e quelle britanniche e del più vasto programma di sviluppo mai realizzato per un aereo commerciale. Dal punto di vista progettuale il volo supersonico presentò subito due problemi principali: il primo consisteva nelle alte temperature prodotte sulle superfici dell’aereo cui si trovò una soluzione adottando particolari leghe metalliche, il secondo nelle turbolenze che si creavano sulle ali e sugli impennaggi di coda a mano a mano che l’aereo si avvicinava alla velocità del suono.

In questo caso il problema venne risolto agendo sulla forma delle ali e adottando una configurazione ‘a delta’, triangolare. La velocità di crociera è di 2.150 km/h, mach 2,02,600 mt/sec, tenuta a una altezza variabile tra i 16.000 e i 19.000 mt. A questi dati tecnici generici e di forma esterna risponde internamente una cabina passeggeri di 35 mt di lunghezza con una capacità di cento posti. La larghezza delle poltrone è di cm 54,20 con i braccioli e lo spazio longitudinale a disposizione è di cm 96,50. Ecco il ristretto spazio, non solo in senso metaforico, entro il quale si è mosso il progetto della Putman.

La scelta non è stata quella del rinnovo radicale con la totale riprogettazione degli elementi di arredo, bensì gli interventi sono concentrati sul ridisegno di alcuni dettagli e sui rapporti tra i volumi e la luce che diventa anche qui, come spesso avviene nei progetti dello studio Ecart, l’elemento guida e la chiave compositiva dello spazio. La scocca del vano portabagagli è stata ridisegnata per aderire alla forma della cabina e formare una volta. L’apertura del vano bagagliaio avviene impugnando lungo tutta la lunghezza la scocca che, pur mantenendo la stessa capienza della precedente, è resa meno massiccia dal nuovo disegno leggermente curvo. Un lieve rialzo permette l’inserimento di un sistema d’illuminazione indiretto che sottolinea e amplia la dimensione della cabina. Il sistema è integrato da altre fonti luminose con diverse nuance di colore a seconda delle zone interessate: rosate nell’ingresso, tendenti al grigio nei vani tecnici.

I sedili sono stati mantenuti quasi integri, solo la parte alta è stata ridisegnata arrotondandola e integrandola con una fodera-testiera di piquet bianco. Le tende dei finestrini sono in tela bianca con una nuova impugnatura formata da un bordo rigido continuo. Il pavimento della cabina è ricoperto da una nuova moquette con disegni geometrici. Altro elemento base del progetto è la scala cromatica, scelta con l’evidente intenzione di ampliare visivamente lo spazio dell’abitacolo e di fornire sensazioni di tranquillità ai passeggeri. I toni sono sobri e rilassanti: il bianco perla delle pareti e del soffitto, il bianco più luminoso delle testiere e dei cuscini integrati dai grigi e dai beige-rosati dei rivestimenti dei sedili, delle tende divisorie degli ambienti di lavoro e della moquette. L’unico colore in contrasto, il blu del marchio Concorde sottolinea sia i motivi geometrici della moquette che i bordi dei piatti.

Come spesso le è capitato nel suo eclettico percorso progettuale, la designer francese ha ridisegnato e coordinato anche la grafica delle segnalazioni e gli accessori di servizio, confermando la tesi che l’architettura è una disciplina destinata, oltre che a risolvere primarie necessità dell’essere umano, a conferire armonia ed equilibrio agli ambienti del vissuto quotidiano comunque essi si manifestino.

Immagine di apertura: British Airways Concorde G-Boac. Foto Eduard Marmet