Alla fine degli anni ‘80, Frank O. Gehry è vicinissimo al momento della sua consacrazione come creatore di landmark capaci di trasformare le identità di città intere, oltre che di diventare icone quasi proverbiali di un'epoca e di una tendenza: il Guggenheim di Bilbao, con le sue vele di titanio, è il più celebre. Ma il momento in cui Gehry vince il concorso per il nuovo auditorium di Los Angeles è anche quello in cui tutto questo sta per succedere, in cui l'architetto sta ancora lavorando a legittimare la sua posizione in contesto tanto californiano quanto internazionale. La sua Walt Disney Concert Hall, frutto di un processo che durerà a 16 anni, ha forme simili al coevo Guggenheim, ma apre un discorso profondo sullo spazio concertistico come spazio continuo ed egualitario, e un discorso di connessione con lo spazio pubblico della città, mediato proprio dalle forme complesse del nuovo edificio.

Michael Webb racconta questa storia su Domus 863, nell'ottobre 2003.

Un teatro per Los Angeles

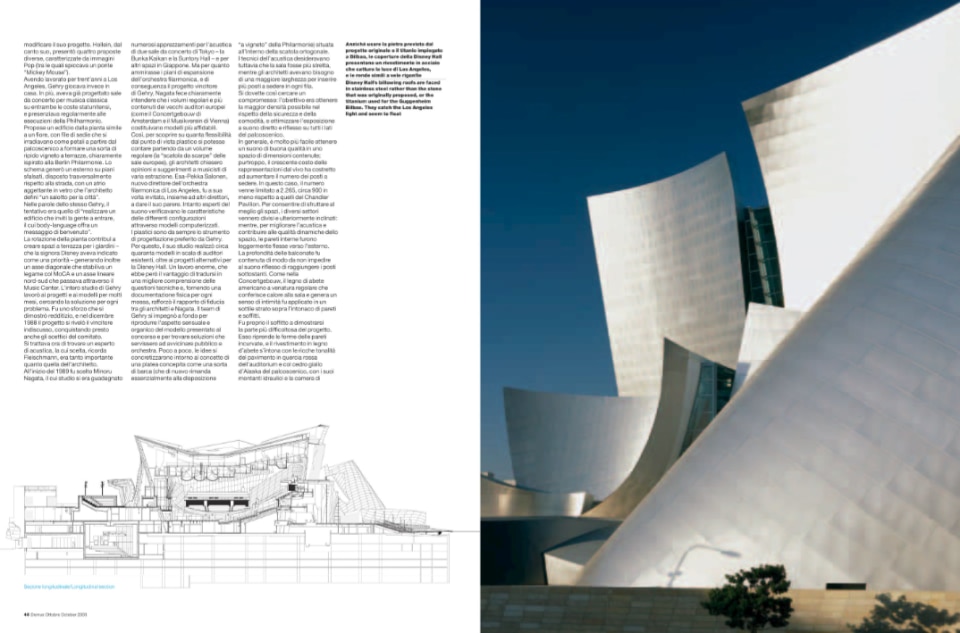

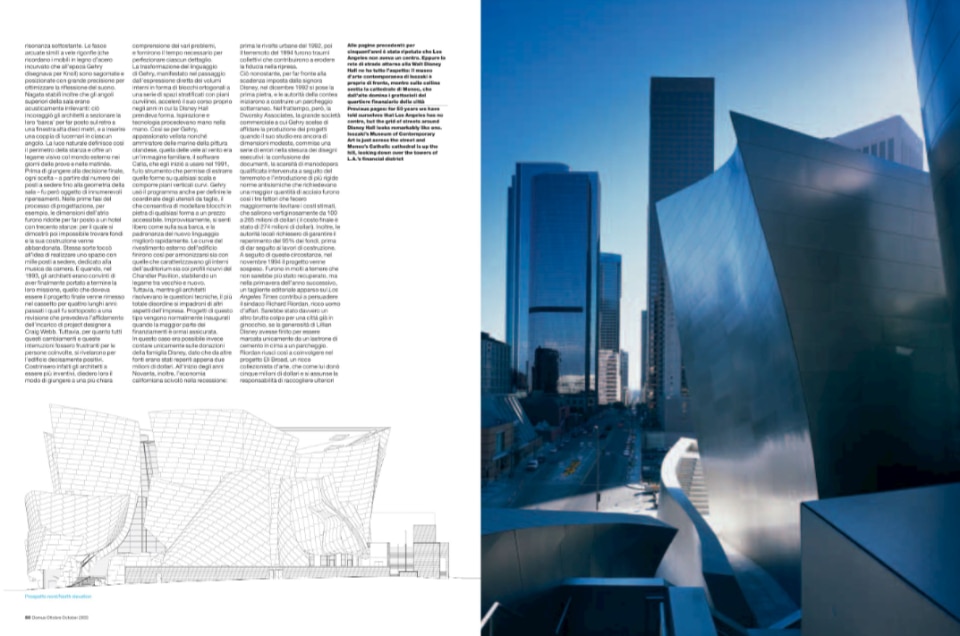

La saga della Walt Disney Concert Hall, protrattasi per sedici anni, presenta non pochi paralleli con quella dell’Opera House di Sidney. I due edifici, che in ugual modo richiamano l’immagine di una sfilata di vele al vento, sono il prodotto di concorsi architettonici in cui nomi di secondo piano ottennero vittorie molto discusse. Entrambi i progetti furono derisi dai benpensanti, subito dichiarati irrealizzabili e completati soltanto dopo ritardi prolungati e carichi d’astio. A Sidney, tutto questo fu dimenticato quando si vide che l’Opera House aveva reso istantaneamente famosa la città e attirava un enorme flusso di visitatori. La lucente icona di Gehry, dal canto suo, sta già facendo molto per rimediare alla spenta immagine di Los Angeles, convogliando nuove energie nel centro della città e contribuendo a risollevare l’orgoglio cittadino.

Altrettanto significative, tuttavia, le differenze tra le due architetture. Fin dall’inizio, la Disney Hall fu un’iniziativa basata interamente su fondi privati: l’idea prese corpo nel maggio 1987, grazie a una donazione di cinquanta milioni di dollari che Lillian Disney elargì per la costruzione di un auditorium destinato a fungere da memoriale per il defunto marito Walt. Diversamente dall’Opera House di Sidney, fu concepita però come un’unica sala da concerti, costruita su misura per le esigenze di un singolo cliente: la Los Angeles Philharmonic.

Frank Gehry si aggiudicò la commissione con un progetto meticoloso, generato a partire dallo spazio interno, ossia in modo diametralmente opposto al concetto di Jørn Utzon, basato principalmente sulle forme esterne. Il plastico presentato in concorso articolava tutti i volumi principali, e le vele metalliche che avvolgono la struttura, così come si presenta oggi, sono il risultato di una successiva, radicale rivisitazione.

E mentre Utzon fu allontanato dall’incarico e gli interni del suo edificio ne risentirono pesantemente, Gehry (che ha evitato, seppure per poco, la stessa sorte) alla fine è riuscito a vedere integralmente realizzata la propria visione. Spinto dalla generosa donazione della signora Disney, il progetto prese avvio con grande slancio. Musicisti e amministratori presenziarono a numerosi concerti nei più prestigiosi auditori d’Europa e del Giappone, con l’intento di sviluppare il miglior programma di costruzione. Nell’agosto 1987, un sottocomitato per l’architettura (composto da tre direttori di museo e dai presidi di due facoltà di architettura di Los Angeles) stese una prima lista coi nomi di ottanta architetti.

Dopo una prima selezione, inviò richieste di referenze a venticinque di essi. Infine scelse quattro finalisti: Gottfried Böhm, Hans Hollein, James Stirling e Gehry. Di questi, i primi tre avevano già al loro attivo il Pritzker Prize, mentre Gehry (che lo avrebbe vinto nel 1989) era ancora deriso dall’establishment di Los Angeles, che per le sue preferenze verso tecniche e materiali poveri lo considerava un iconoclasta.

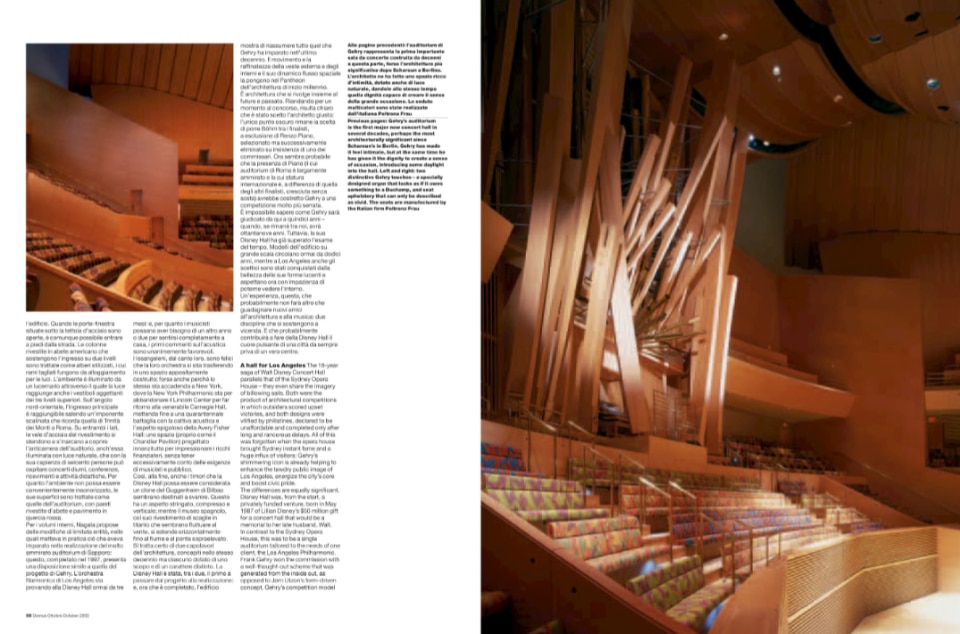

Ciascun finalista venne sollecitato a creare un edificio in grado di diventare un punto di riferimento nel tessuto urbano, e i cui requisiti comprendevano una piazza o spazio collettivo, che fungesse da collegamento con l’esistente Chandler Pavilion, situato a nord. La filarmonica di Los Angeles, inoltre, era desiderosa di ampliare il suo pubblico. Per questo, l’istituzione auspicava un’architettura dall’aspetto più invitante del pomposo, cavernoso Chandler Pavilion, che si apriva su una desolata piazzola elevata rispetto al piano stradale tramite un’orribile base di cemento. In breve, tutti volevano una sala concerti di livello mondiale, che Ernst Fleischmann, amministratore delegato dell’orchestra, vedeva idealmente come “uno spazio dedicato, un luogo dove i musicisti e gli spettatori si sentano completamente a loro agio, dove il pubblico possa abbracciare gli orchestrali, e che sia dotato di un’acustica ricca, trasparente e calda”. Fleischmann riteneva che balconate e palchetti accentuassero il senso di gerarchia sociale, e che gli archi del proscenio separassero i musicisti dagli ascoltatori: perciò si raccomandò che tutti questi elementi fossero eliminati. Per lui, l’auditorium ideale sia in termini di configurazione sia di acustica era la Berlin Philarmonie, che “dopo due o tre anni passati a trovare la giusta sintonia e ad apportare i necessari aggiustamenti ha sviluppato un’acustica che si avvicina al mio ideale per la musica orchestrale: un suono ricco e caldo che preserva una pulizia e una trasparenza assolute”.

Proponendo progetti che mancavano di un chiaro legame con il sito, i tre architetti europei resero più facile il lavoro della giuria, pur rendendolo meno gratificante. Richard Koshalek, attuale presidente dell’Art Center, era allora direttore del museo d’arte contemporanea di Los Angeles, ed ebbe un ruolo chiave nel processo di selezione. Koshalek ricorda come il fantasioso, wagneriano progetto di Böhm, con la sua immensa cupola, e l’astratto grumo di forme, poste sopra un atrio magniloquente, proposto da Stirling & Wilford, fossero entrambi elevati rispetto al piano strada: e come nessuno degli architetti sembrasse disposto a prestare ascolto ai commenti della sottocommissione o a modificare il suo progetto. Hollein, dal canto suo, presentò quattro proposte diverse, caratterizzate da immagini Pop (tra le quali spiccava un ponte “Mickey Mouse”).

Avendo lavorato per trent’anni a Los Angeles, Gehry giocava invece in casa. In più, aveva già progettato sale da concerto per musica classica su entrambe le coste statunitensi, e presenziava regolarmente alle esecuzioni della Philharmonic. Propose un edificio dalla pianta simile a un fiore, con file di sedie che si irradiavano come petali a partire dal palcoscenico a formare una sorta di ripido vigneto a terrazze, chiaramente ispirato alla Berlin Philarmonie. Lo schema generò un esterno su piani sfalsati, disposto trasversalmente rispetto alla strada, con un atrio aggettante in vetro che l’architetto definì “un salotto per la città”.

Nelle parole dello stesso Gehry, il tentativo era quello di “realizzare un edificio che inviti la gente a entrare, il cui body-language offra un messaggio di benvenuto”. La rotazione della pianta contribuì a creare spazi a terrazza per i giardini – che la signora Disney aveva indicato come una priorità – generando inoltre un asse diagonale che stabiliva un legame col MoCA e un asse lineare nord-sud che passava attraverso il Music Center. L’intero studio di Gehry lavorò ai progetti e ai modelli per molti mesi, cercando la soluzione per ogni problema. Fu uno sforzo che si dimostrò redditizio, e nel dicembre 1988 il progetto si rivelò il vincitore indiscusso, conquistando presto anche gli scettici del comitato.

Si trattava ora di trovare un esperto di acustica, la cui scelta, ricorda Fleischmann, era tanto importante quanto quella dell’architetto. All’inizio del 1989 fu scelto Minoru Nagata, il cui studio si era guadagnato numerosi apprezzamenti per l’acustica di due sale da concerto di Tokyo – la Bunka Kaikan e la Suntory Hall – e per altri spazi in Giappone. Ma per quanto ammirasse i piani di espansione dell’orchestra filarmonica, e di conseguenza il progetto vincitore di Gehry, Nagata fece chiaramente intendere che i volumi regolari e più contenuti dei vecchi auditori europei (come il Concertgebouw di Amsterdam e il Musikverein di Vienna) costituivano modelli più affidabili.

Così, per scoprire su quanta flessibilità dal punto di vista plastico si potesse contare partendo da un volume regolare (la “scatola da scarpe” delle sale europee), gli architetti chiesero opinioni e suggerimenti a musicisti di varia estrazione. Esa-Pekka Salonen, nuovo direttore dell’orchestra filarmonica di Los Angeles, fu a sua volta invitato, insieme ad altri direttori, a dare il suo parere. Intanto esperti del suono verificavano le caratteristiche delle differenti configurazioni attraverso modelli computerizzati.

I plastici sono da sempre lo strumento di progettazione preferito da Gehry. Per questo, il suo studio realizzò circa quaranta modelli in scala di auditori esistenti, oltre ai progetti alternativi per la Disney Hall. Un lavoro enorme, che ebbe però il vantaggio di tradursi in una migliore comprensione delle questioni tecniche e, fornendo una documentazione fisica per ogni mossa, rafforzò il rapporto di fiducia tra gli architetti e Nagata. Il team di Gehry si impegnò a fondo per riprodurre l’aspetto sensuale e organico del modello presentato al concorso e per trovare soluzioni che servissero ad avvicinare pubblico e orchestra. Poco a poco, le idee si concretizzarono intorno al concetto di una platea concepita come una sorta di barca (che di nuovo rimanda essenzialmente alla disposizione “a vigneto” della Philarmonie) situata all’interno della scatola ortogonale.

I tecnici dell’acustica desideravano tuttavia che la sala fosse più stretta, mentre gli architetti avevano bisogno di una maggiore larghezza per inserire più posti a sedere in ogni fila. Si dovette così cercare un compromesso: l’obiettivo era ottenere la maggior densità possibile nel rispetto della sicurezza e della comodità, e ottimizzare l’esposizione a suono diretto e riflesso su tutti i lati del palcoscenico. In generale, è molto più facile ottenere un suono di buona qualità in uno spazio di dimensioni contenute; purtroppo, il crescente costo delle rappresentazioni dal vivo ha costretto ad aumentare il numero dei posti a sedere. In questo caso, il numero venne limitato a 2.265, circa 900 in meno rispetto a quelli del Chandler Pavilion. Per consentire di sfruttare al meglio gli spazi, i diversi settori vennero divisi e ulteriormente inclinati: mentre, per migliorare l’acustica e contribuire alle qualità dinamiche dello spazio, le pareti interne furono leggermente flesse verso l’esterno.

La profondità delle balconate fu contenuta di modo da non impedire al suono riflesso di raggiungere i posti sottostanti. Come nella Concertgebouw, il legno di abete americano a venatura regolare che conferisce calore alla sala e genera un senso di intimità fu applicato in un sottile strato sopra l’intonaco di pareti e soffitti. Fu proprio il soffitto a dimostrarsi la parte più difficoltosa del progetto. Esso riprende le forme delle pareti incurvate, e il rivestimento in legno d’abete s’intona con le ricche tonalità del pavimento in quercia rossa dell’auditorium e col cedro giallo d’Alaska del palcoscenico, con i suoi montanti idraulici e la camera di risonanza sottostante.

Le fasce arcuate simili a vele rigonfie (che ricordano i mobili in legno d’acero incurvato che all’epoca Gehry disegnava per Knoll) sono sagomate e posizionate con grande precisione per ottimizzare la riflessione del suono. Nagata stabilì inoltre che gli angoli superiori della sala erano acusticamente irrilevanti: ciò incoraggiò gli architetti a sezionare la loro ‘barca’ per far posto sul retro a una finestra alta dieci metri, e a inserire una coppia di lucernari in ciascun angolo. La luce naturale definisce così il perimetro della stanza e offre un legame visivo col mondo esterno nei giorni delle prove e nelle matinée.

Prima di giungere alla decisione finale, ogni scelta – a partire dal numero dei posti a sedere fino alla geometria della sala – fu però oggetto di innumerevoli ripensamenti. Nelle prime fasi del processo di progettazione, per esempio, le dimensioni dell’atrio furono ridotte per far posto a un hotel con trecento stanze: per il quale si dimostrò poi impossibile trovare fondi e la sua costruzione venne abbandonata. Stessa sorte toccò all’idea di realizzare uno spazio con mille posti a sedere, dedicato alla musica da camera. E quando, nel 1993, gli architetti erano convinti di aver finalmente portato a termine la loro missione, quello che doveva essere il progetto finale venne rimesso nel cassetto per quattro lunghi anni: passati i quali fu sottoposto a una revisione che prevedeva l’affidamento dell’incarico di project designer a Craig Webb. Tuttavia, per quanto tutti questi cambiamenti e queste interruzioni fossero frustranti per le persone coinvolte, si rivelarono per l’edificio decisamente positivi. Costrinsero infatti gli architetti a essere più inventivi, diedero loro il modo di giungere a una più chiara comprensione dei vari problemi, e fornirono il tempo necessario per perfezionare ciascun dettaglio.

La trasformazione del linguaggio di Gehry, manifestato nel passaggio dall’espressione diretta dei volumi interni in forma di blocchi ortogonali a una serie di spazi stratificati con piani curvilinei, accelerò il suo corso proprio negli anni in cui la Disney Hall prendeva forma. Ispirazione e tecnologia procedevano mano nella mano. Così se per Gehry, appassionato velista nonché ammiratore delle marine della pittura olandese, quella delle vele al vento era un’immagine familiare, il software Catia, che egli iniziò a usare nel 1991, fu lo strumento che permise di estrarre quelle forme su qualsiasi scala e comporre piani verticali curvi. Gehry usò il programma anche per definire le coordinate degli utensili da taglio, il che consentiva di modellare blocchi in pietra di qualsiasi forma a un prezzo accessibile. Improvvisamente, si sentì libero come sulla sua barca, e la padronanza del nuovo linguaggio migliorò rapidamente. Le curve del rivestimento esterno dell’edificio finirono così per armonizzarsi sia con quelle che caratterizzavano gli interni dell’auditorium sia coi profili ricurvi del Chandler Pavilion, stabilendo un legame tra vecchio e nuovo.

Tuttavia, mentre gli architetti risolvevano le questioni tecniche, il più totale disordine si impadronì di altri aspetti dell’impresa. Progetti di questo tipo vengono normalmente inaugurati quando la maggior parte dei finanziamenti è ormai assicurata. In questo caso era possibile invece contare unicamente sulle donazioni della famiglia Disney, dato che da altre fonti erano stati reperiti appena due milioni di dollari. All’inizio degli anni Novanta, inoltre, l’economia californiana scivolò nella recessione: prima le rivolte urbane del 1992, poi il terremoto del 1994 furono traumi collettivi che contribuirono a erodere la fiducia nella ripresa.

Ciò nonostante, per far fronte alla scadenza imposta dalla signora Disney, nel dicembre 1992 si pose la prima pietra, e le autorità della contea iniziarono a costruire un parcheggio sotterraneo. Nel frattempo, però, la Dworsky Associates, la grande società commerciale a cui Gehry scelse di affidare la produzione dei progetti quando il suo studio era ancora di dimensioni modeste, commise una serie di errori nella stesura dei disegni esecutivi: la confusione dei documenti, la scarsità di manodopera qualificata intervenuta a seguito del terremoto e l’introduzione di più rigide norme antisismiche che richiedevano una maggior quantità di acciaio furono così i tre fattori che fecero maggiormente lievitare i costi stimati, che salirono vertiginosamente da 100 a 265 milioni di dollari (il costo finale è stato di 274 milioni di dollari). Inoltre, le autorità locali richiesero di garantire il reperimento del 95% dei fondi, prima di dar seguito ai lavori di costruzione.

A seguito di queste circostanze, nel novembre 1994 il progetto venne sospeso. Furono in molti a temere che non sarebbe più stato recuperato, ma nella primavera dell’anno successivo, un tagliente editoriale apparso sul Los Angeles Times contribuì a persuadere il sindaco Richard Riordan, ricco uomo d’affari. Sarebbe stato davvero un altro brutto colpo per una città già in ginocchio, se la generosità di Lillian Disney avesse finito per essere marcata unicamente da un lastrone di cemento in cima a un parcheggio. Riordan riuscì così a coinvolgere nel progetto Eli Broad, un ricco collezionista d’arte, che come lui donò cinque milioni di dollari e si assunse la responsabilità di raccogliere ulteriori fondi. L’entusiasmo dei due si rafforzò dopo una visita al Guggenheim di Bilbao (frutto di un concorso che Gehry aveva vinto proprio mentre stava apportando i tocchi finali al suo progetto per la Disney Hall) un edificio che apparse subito sulle copertine dei giornali di tutto il mondo, trasformando l’immagine di una città fino allora più conosciuta per il terrorismo che per la cultura. E verso la fine del 1996 anche il sostegno dell’opinione pubblica ricevette un’altra spinta grazie a una mostra di disegni e modelli di Gehry ospitata al MoCA, una tardiva ripresa della presentazione che aveva così favorevolmente impressionato i visitatori della Biennale di Venezia già nel 1991.

Tra le molte decisioni delicate, quella di rivestire le ‘vele’ in metallo piuttosto che in pietra (scelta che consentiva di risparmiare una cifra stimata attorno ai dieci milioni di dollari) si rivelò per Gehry la più sofferta: e ciò nonostante egli avesse considerato una tale possibilità fin dal 1994. Gehry riteneva infatti che la pietra avesse una maggiore dignità e che avrebbe reagito meglio alla luce, specialmente di notte, quando il metallo tende a diventare scuro. “La questione di rivestire l’edificio in pietra era legata fondamentalmente all’idea di creare un’impressione di leggerezza pur usando un materiale massiccio”, afferma Webb. “Purtroppo, non sapremo mai se ciò sarebbe accaduto”. Per questo fu scelto un acciaio inossidabile giapponese, che venne sottoposto a un ulteriore trattamento di lucidatura per permettergli di catturare la luce. Nelle parole di Webb, tuttavia, il passaggio dalla pietra al metallo è visto come una grande opportunità: “Abbiamo cominciato a modificare e ad affinare le forme. Le curve si sono fatte più precise, meno complesse e più raffinate. La pietra avrebbe comunque presentato un certo numero di curve composite. Col metallo sono state eliminate. Abbiamo passato più tempo su questo edificio che su qualunque altro, e si vede”.

Per la Founders Room, con la sua ardita geometria, era previsto un rivestimento in acciaio fin dall’inizio; a essa si decise quindi di apportare una finitura lucida a caldo, di modo che continuasse a mantenere la sua veste imponente. Con un’altezza di oltre quindici metri e un soffitto a spirale con illuminazione zenitale, questo spazio segna uno dei punti più alti della creatività scultorea di Gehry, che non ha peraltro nascosto il suo debito verso Borromini. La copertura esterna fu fissata a una distanza di un metro e mezzo dal lato nord dell’auditorium, in modo da mantenere un’omogeneità nella separazione tra le superfici esterne e interne: mentre le due scalinate che uniscono il piano strada coi giardini e con l’anfiteatro, inserite in questi spazi interstiziali, rivelano la struttura che sostiene le vele.

Tuttavia, se Broad appoggiava la realizzazione della Disney Hall, lo stesso non poteva dirsi per il suo architetto, dal quale aveva preso le distanze parecchi anni prima. Gehry, infatti, aveva progettato per Broad una casa a West Los Angeles, ma si era trovato a dover chiedere del tempo supplementare per rivedere i progetti. L’ex costruttore era troppo impaziente per aspettare, e chiamò un altro architetto per finire il lavoro. Per questo, nella primavera 1997 Broad propose di ripetere l’espediente, per assicurare un veloce completamento della Disney Hall: a Gehry sarebbe stato affidato il ruolo di consulente, mentre, per dare il tocco finale al progetto e seguire i lavori di costruzione, sarebbero stati scelti professionisti dal carattere più malleabile. Questo tentativo di mettere fuori gioco Gehry si rivelò del tutto irrazionale, e lasciò presto presagire una rivalsa da parte dell’architetto: nel corso degli anni Novanta, lo studio di Gehry era infatti cresciuto in dimensioni e sofisticazione, tanto da produrre autonomamente tutti i disegni esecutivi per il Guggenheim, contribuendo a condurre a termine il progetto entro i tempi stabiliti e nel pieno rispetto del budget. In più, Diane Disney Miller e Sharon Lund, infuriate nell’apprendere che i piani per il memoriale del padre erano minacciati, si impegnarono a garantire ulteriori fondi per coprire i costi di Gehry, in modo che egli potesse seguire i lavori fino al completamento. Nel luglio 1997, così, l’architetto riprese il suo posto.

Gli uffici dell’orchestra furono riconfigurati a formare un blocco rivestito di pietra calcarea che si estende lungo il lato meridionale. In questo modo, Gehry metteva a disposizione dei musicisti, che sarebbero stati impegnati in centocinquanta concerti all’anno e avrebbero quindi trascorso probabilmente più tempo qui che a casa, un ampio spazio verde, una biblioteca, un salone e una sala prove nell’ala occidentale aperta sul giardino. Sul tetto, un altro minuscolo ambiente, utilizzabile per eventi di limitate dimensioni e concerti di musica da camera, è infilato tra le tribune dell’anfiteatro. Dal complesso del parcheggio, infine, è stato ricavato REDCAT, un teatro con duecentosessantasei posti a sedere e uno spazio espositivo di trecento metri quadrati. Vi si accede dall’angolo a sud ovest, cosa che consente al California Institute of the Arts, fondato da Walt Disney, l’opportunità di installare i lavori sperimentali dei suoi studenti nel cuore di questo nuovo spazio per le arti.

Gran parte dei visitatori potrà lasciare l’automobile all’interno di uno dei sette livelli del parcheggio. Da qui, raggiungeranno l’ingresso per mezzo di scale mobili che portano anche al piano dei giardini, consentendo sia di raggiungere i luoghi delle rappresentazioni sia di esplorare l’edificio. Quando le porte-finestra situate sotto la tettoia d’acciaio sono aperte, è comunque possibile entrare a piedi dalla strada. Le colonne rivestite in abete americano che sostengono l’ingresso su due livelli sono trattate come alberi stilizzati, i cui rami tagliati fungono da alloggiamento per le luci. L’ambiente è illuminato da un lucernario attraverso il quale la luce raggiunge anche i vestiboli aggettanti dei tre livelli superiori. Sull’angolo nord-orientale, l’ingresso principale è raggiungibile salendo un’imponente scalinata che ricorda quella di Trinità dei Monti a Roma. Su entrambi i lati, le vele d’acciaio del rivestimento si stendono e s’inarcano a coprire l’anticamera dell’auditorio, anch’essa illuminata con luce naturale, che con la sua capienza di seicento persone può ospitare concerti diurni, conferenze, ricevimenti e attività didattiche. Per quanto l’ambiente non possa essere convenientemente insonorizzato, le sue superfici sono trattate come quelle dell’auditorium, con pareti rivestite d’abete e pavimento in quercia rossa.

Per i volumi interni, Nagata propose delle modifiche di limitata entità, nelle quali metteva in pratica ciò che aveva imparato nella realizzazione del molto ammirato auditorium di Sapporo: questo, completato nel 1997, presenta una disposizione simile a quella del progetto di Gehry. L’orchestra filarmonica di Los Angeles sta provando alla Disney Hall ormai da tre mesi: e, per quanto i musicisti possano aver bisogno di un altro anno o due per sentirsi completamente a casa, i primi commenti sull’acustica sono unanimemente favorevoli.

I losangeleni, dal canto loro, sono felici che la loro orchestra si stia trasferendo in uno spazio appositamente costruito; forse anche perché lo stesso sta accadendo a New York, dove la New York Philharmonic sta per abbandonare il Lincoln Center per far ritorno alla venerabile Carnegie Hall, mettendo fine a una quarantennale battaglia con la cattiva acustica e l’aspetto spigoloso della Avery Fisher Hall: uno spazio (proprio come il Chandler Pavilion) progettato innanzitutto per impressionare i ricchi finanziatori, senza tener eccessivamente conto delle esigenze di musicisti e pubblico.

Così, alla fine, anche i timori che la Disney Hall possa essere considerata un clone del Guggenheim di Bilbao sembrano destinati a svanire. Questo ha un aspetto stringato, compresso e verticale; mentre il museo spagnolo, col suo rivestimento di scaglie in titanio che sembrano fluttuare al vento, si estende orizzontalmente fino al fiume e al ponte sopraelevato. Si tratta certo di due capolavori dell’architettura, concepiti nello stesso decennio ma ciascuno dotato di uno scopo e di un carattere distinto. La Disney Hall è stata, tra i due, il primo a passare dal progetto alla realizzazione: e, ora che è completato, l’edificio mostra di riassumere tutto quel che Gehry ha imparato nell’ultimo decennio. Il movimento e la raffinatezza della veste esterna e degli interni e il suo dinamico flusso spaziale la pongono nel Pantheon dell’architettura di inizio millennio.

È architettura che si rivolge insieme al futuro e passato. Riandando per un momento al concorso, risulta chiaro che è stato scelto l’architetto giusto: l’unico punto oscuro rimane la scelta di porre Böhm tra i finalisti, a esclusione di Renzo Piano, selezionato ma successivamente eliminato su insistenza di uno dei commissari. Ora sembra probabile che la presenza di Piano (il cui auditorium di Roma è largamente ammirato e la cui statura internazionale è, a differenza di quella degli altri finalisti, cresciuta senza sosta) avrebbe costretto Gehry a una competizione molto più serrata.

È impossibile sapere come Gehry sarà giudicato da qui a quindici anni – quando, se rimarrà tra noi, avrà ottantanove anni. Tuttavia, la sua Disney Hall ha già superato l’esame del tempo. Modelli dell’edificio su grande scala circolano ormai da dodici anni, mentre a Los Angeles anche gli scettici sono stati conquistati dalla bellezza delle sue forme lucenti e aspettano ora con impazienza di poterne vedere l’interno. Un’esperienza, questa, che probabilmente non farà altro che guadagnare nuovi amici all’architettura e alla musica: due discipline che si sostengono a vicenda. E che probabilmente contribuirà a fare della Disney Hall il cuore pulsante di una città da sempre priva di un vero centro.

PNA International Forum

L'Università Iuav di Venezia ospiterà un evento internazionale dedicato alla pietra naturale, esplorandone le potenzialità nel design e nell'architettura contemporanea.