Da sempre la cucina di Francoforte, con la sua razionalizzazione estrema delle dimensioni che raccoglie in uno spazio minimo e calcolatissimo tutti i gesti necessari a chi la usa, è un oggetto simbolo del movimento moderno nelle sue molteplici articolazioni, come la maison dom-ino di Le Corbusier o le sedie Bauhaus. E, va detto, in termini di fortuna critica e storiografica quello del Moderno è un paesaggio affollato in schiacciante maggioranza da figure maschili.

La destinataria di questo progetto invece “è una donna giovane e moderna, non vuole dedicare troppo tempo alle faccende domestiche; cucinare e guardare i bambini non sono gli unici interessi nella sua vita”. E firmarlo non è uno dei tanti uomini appena nominati, ma una donna, la prima architetta austriaca, Grete Lihotzky, che a partire dalle sue ricerche riuscirà non solo a distillare uno spazio funzionale capace di non rendere la vita domestica un giogo totalizzante, ma anche a prendere una parola influente all’interno di un dibattito centrato intorno all’uomo.

Assumere questi due dettagli tutt’altro che secondari come estremi di una nuova prospettiva da cui guardare la cucina di Francoforte rappresenta un primo passo in una ridefinizione della storiografia più attenta a ruoli tenuti ingiustamente nell’ombra fino a tempi recenti, come quelli delle donne nel moderno e nella Bauhaus. Racconta anche una visione su un altro ruolo, quello della cucina nell'ecosistema domestico, nel suo scopo e nel suo influsso sulle nostre pratiche quotidiane, che non è necessariamente rimasto una priorità nei decenni successivi e nel contemporaneo: Domus sceglieva nel giugno del 1988, sul numero 695, di mettere in primo piano questi temi, in un lavoro di cui pubblichiamo un lungo estratto storiografico, e di cui il testo integrale può essere letto nel nostro Archivio Digitale.

La casa di Francoforte

È una donna giovane e moderna, non vuole dedicare troppo tempo alle faccende domestiche; cucinare e guardare i bambini non sono gli unici interessi nella sua vita. Un appartamento moderno, con bagno e cucina funzionali, le offre un inestimabile risparmio di tempo e forze.

Nel 1926 la Germania si modernizza profondamente. Nel mondo esterno l’industria ammoderna i suoi impianti di produzione con l’aiuto di prestiti in dollari e l’introduzione dei metodi tayloristici e della catena di montaggio; nelle case assistiamo a cambiamenti fondamentali. A Francoforte il prototipo della cucina moderna era inserito in un programma di edilizia residenziale popolare, in particolare per complessi abitativi, diretto tra il 1925 e il 1930 dall’architetto e consulente comunale Ernst May e diventato famoso con il nome “Das Neue Frankfurt” (la Nuova Francoforte). La cucina non è solo un’appendice, bensì il cuore stesso del programma. Il nuovo appartamento è progettato sulla base della cucina e dell’economia domestica. Per poter davvero costruire “dalla pentola alla facciata”, come auspicato dal deputato E. Lüders, Ernst May chiamò all’Hochbauamt, il Dipartimento per l’Edilizia e l’Urbanistica, un esperto, l’architetto viennese Grete Lihotzky. L’argomento cucina introduceva negli anni Venti da un lato la questione della collettivizzazione di alcune funzioni domestiche, come cucinare, mangiare, lavare, riscaldare, e dall’altro il problema di un taglio dell’alloggio che tenesse conto delle nuove esigenze sanitarie e igieniche sollevate dal ricordo delle epidemie di colera e tubercolosi del XIX secolo.

Quando nel 1920 Grete Lihotzky aveva cominciato a progettare soluzioni abitative d’emergenza e provvisorie nell’ambito del programma della Siedlerbewegung (programma insediativo), miseria, fame e malattia erano cose che aveva sperimentato sulla propria pelle: i suoi genitori morirono di tubercolosi nel 1923 e nel 1924; lei stessa, prima di trasferirsi a Francoforte, aveva passato nove mesi in un sanatorio, tanto che l’ufficiale medico della città, sapendola affetta da tubercolosi, esprimeva dubbi sull’opportunità di un contratto permanente. “La tubercolosi era la malattia che colpiva la gente più povera a Vienna dopo la prima guerra mondiale, a causa della fame e delle spaventose condizioni degli alloggi”. Con questo tipo di preparazione, è facile comprendere la sua energica dedizione allo studio di soluzioni igieniche che allo stesso tempo si dimostrassero soluzioni economicamente valide.

I suoi modelli per una cucina moderna erano il laboratorio e la farmacia. “In realtà, una cucina altro non è che un laboratorio, e sarebbe molto più facile lavorarci se fosse considerata e attrezzata come tale. Deve assomigliare a una farmacia, dove ogni fiala e ogni piccolo oggetto hanno il loro posto o il loro cassetto, etichettati, se possibile della stessa misura di tutti gli altri (...) Gli armadi a muro devono avere ante di vetro, e tutte le spezie come il tè e il cacao, che normalmente vengono tenute in scatole, dovrebbero stare in vasi di vetro, ognuno con la sua etichetta, proprio come in una farmacia”. Le considerazioni estetiche si mescolano ai due te-mi principali, l’igiene e l’economia. Per questo vengono preferite superfici lisce e volumi netti, ma anche materiali come il vetro, l’alluminio, il metallo nichelato o smaltato, le piastrelle o la xilolite e il linoleum.

Durante la prima guerra mondiale era stata allieva di Qskar Strnad e dal 1921 aveva lavorato con Adolf Loos; conosceva bene tutte le teorie più avanzate dell’architettura moderna. Quando arrivò a Francoforte da Vienna, all’età di 28 anni, Grete Lihotzky, che si era già dedicata per cinque anni allo studio di una cucina moderna per piccoli appartamenti, era ben qualificata per il suo nuovo lavoro. Aveva la giusta preparazione metodologica e sociale quando, nel 1922. scoperse l’edizione tedesca del libro di Christine Frederick The New Housekeeping. Efficiency Studies in Home Management (La conduzione razionale dell’economia domestica). La ricerca dell’autrice americana sull’economia delle distanze e dei movimenti nella casa fece grande impressione su questa studiosa del “Raumplan” di Loos e delle teorie sullo spazio come itinerario, “Raum als Weg”, discusse allora nei circoli che facevano riferimento a Oskar Strnad e a Josef Frank.

Il libro di Christine Frederick diventa la bibbia della razionalizzazione dell’economia domestica e della riforma della cucina. La sua traduttrice tedesca, Irene Witte, scrive nella prefazione che l’autrice è la prima donna “ad applicare alla casa i principi scientifici della gestione aziendale, riservati finora solo alle fabbriche e agli uffici”.

Il libro di Christine Frederick diventa la bibbia della razionalizzazione dell’economia domestica e della riforma della cucina. La sua traduttrice tedesca, Irene Witte, scrive nella prefazione che l’autrice è la prima donna “ad applicare alla casa i principi scientifici della gestione aziendale, riservati finora solo alle fabbriche e agli uffici”.

Frederick: “È naturale che per ogni lavoro manuale o intellettuale esista sempre un metodo più efficace e anche più breve. Grete Schütte-Lihotzky: “Dobbiamo riconoscere che per svolgere qualsiasi lavoro esiste necessariamente un modo più semplice ed efficace, e quindi anche meno faticoso.

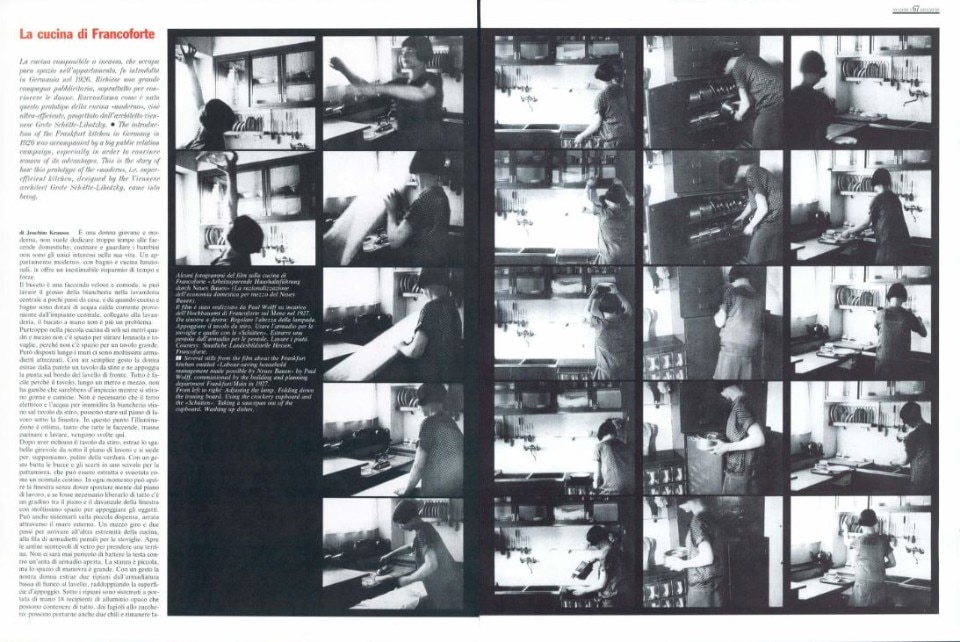

Grete Lihotzky, Schütte-Lihotzky in seguito al matrimonio con l’architetto W. Schütte, terminò di lavorare al progetto della cucina di Francoforte nell’estate del 1926. Nel frattempo, i nuovi edifici co struiti a Bornheim e Niederrad venivano attrezzati con le prime cucine di questo tipo. Sei mesi più tardi, in occasione della Fiera di Primavera di Francoforte, venne inaugurata una mostra intitolata Die neue Wohnung und ihr Innenausbau (Il nuovo appartamento e le sue dotazioni). Grete Schütte-Lihotzky ne aveva curato il progetto e la realizzazione. Annessa a questa c’era anche una mostra speciale organizzata dall’associazione delle casalinghe di Francoforte, Der neuzeitliche Haushall (Il moderno lavoro domestico). L’intento era di riunire architetti, industrie e donne.

Come esempio particolarmente significativo di economia di movimenti del corpo e delle mani venne presen tata la cucina di un vagone ristorante Mitropa completamente attrezzata. Lo studiatissimo sfruttamento dello spazio in questa cucina con annessa dispensa era notevole. L’intera cucina misurava 2.90 per 1.90 metri quadri. Il passaggio tra i fornelli e il tavolo era di 90 cm. Nel corso di un viaggio di 15 ore pasti e bevande per più di 400 persone venivano preparati senza cambio di turno del personale. Gli addetti che lavoravano nei due locali, che insieme misuravano 8 metri quadri, non avrebbero mai potuto permettersi questo alto rendimento se avessero dovuto continuamente camminare in su e in giù in uno spazio più grande.

Aggiunge Grete Schütte-Lihotzky: “Nei normali appartamenti le cucine occupano di solito 10-16 metri quadrati. Non c’è nessuna buona ragione per pretendere il doppio dello spazio con un ventesimo del lavoro da fare”.

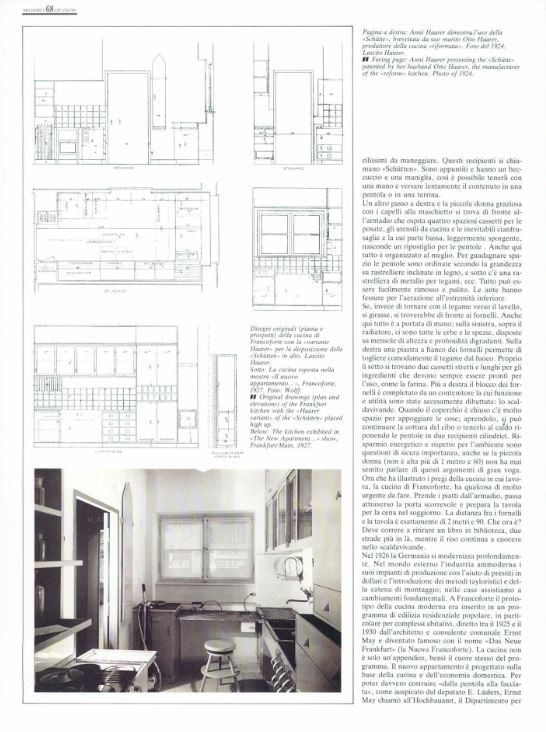

La riduzione dell’alloggio, a prescindere dal taylorismo, è l’espressione di una pressante necessità economica applicata all’edilizia residenziale, e quindi anche alla cucina. L’obiettivo progettuale era l’introduzione, in una stanza lunga e stretta, di maggior apertura, riduzione visuale in lunghezza e altezza, migliore articolazione degli spazi. “La porta scorrevole, chiusa solo nel caso non si desiderasse il contatto tra la cucina e il soggiorno, cosa che accadeva raramente; gli armadi, disposti su un solo lato della cucina e solo in parte pensili; le finiture in cartongesso bianco in alto; la cappa d’aspirazione bianca; le piastrelle chiare; la finestra ampia; l’apertura dello spazio alla luce: tutti questi erano modi di cambiare l’impressione visiva delle proporzioni della stanza (questione importante, con una larghezza di 1 metro e 90). Le combinazioni cromatiche, le parti in legno dipinte in azzurro oltremare (le mosche evitano il blu) con le piastrelle grigio-ocra chiaro, le parti metalliche cromate e bianche con i piani orizzontali neri del pavimento, del piano di lavoro e dei fornelli, dimostravano che queste cucine non erano solo stanze ben organizzate, ma anche luoghi in cui ci si tratteneva con piacere”.

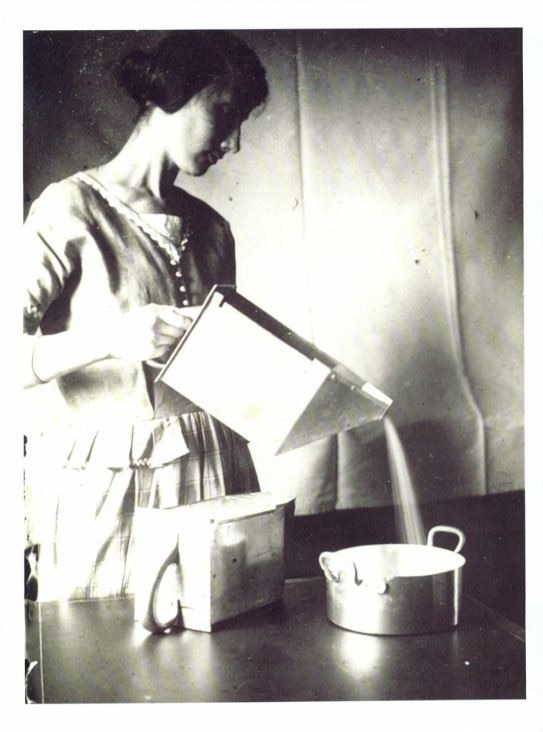

Il progetto degli architetti era stato preceduto da una serie di tentativi da parte dei produttori, alla ricerca di un nuovo tipo di arredamento per cucine e di nuove dotazioni per la casa. Emblematicamente, a trovare nuove soluzioni non furono gli artigiani, ma gli ingegneri. Otto Haarer era uno di questi. Forte di un buon numero di brevetti e di una cucina “riformata” (progettata come un insieme di mobili da cucina) di sua invenzione, aveva fondato con i fratelli una ditta a Francoforte sul Meno. Almeno un anno prima che la cucina di Francoforte fosse finita, la ditta Gebr. Haarer esponeva i suoi prodotti alle mostre per casalinghe e alle fiere agricole. La collaborazione con l’Hochbauamt. e più precisamente con Grete Lihotzky, cominciò grazie a Ernst May, che aveva conosciuto Otto e Anni Haarer ad una di queste mostre.

Sebbene l’architetto e l’ingegnere dichiarassero una comune base intellettuale come punto di partenza per i loro progetti i risultati finali erano diversi. Tra i vari argomenti di discussione riguardo alla cucina di Francoforte c’era la disposizione degli “Schütten”. Otto Haarer e sua moglie Anni volevano che gli “Schütten” di alluminio stessero più in alto, al di fuori della portata dei bambini e lontane dall’acquaio. L’unico disegno originale per la cucina di Francoforte ancora esistente trovato tra i beni di Haarer dopo la sua morte mostra questo tipo di disposizione alternativa. L’armadio con gli “Schütten” viene qui integrato, a differenza dalla versione originale, nell’armadio delle pentole, mentre sei cassetti di legno sono posti vicino agli altri due originalmente previsti, nell’armadio più basso.

La forma della nuova cucina decisa a Francoforte dovette sacrificare la combinazione cucina-soggiorno. Il significato di questa decisione travalica il caso concreto perché fu responsabile della creazione di un nuovo prototipo di appartamento. Questo prototipo altro non è che l’espressione culturale di una più ampia svolta nel pensiero innescata dalle disponibilità di fonti di energia e dai progressi nell’igiene e nella sanità.

Grete Schütte-Lihotzky dichiarò retrospettivamente: “Tutte le dotazioni che secondo gli standard odierni rendono una cucina davvero igienica allora non esistevano. Per questa ragione, la cucina-soggiorno era ai nostri occhi un modello di vita deteriore perché qualsiasi cosa, l’immondizia, la polvere, gli scarti delle verdure, le bucce, i resti, tutto finiva nel soggiorno. Ci pensammo su ed arrivammo alla conclusione che la possibilità di isolare le stanze avrebbe creato un modello di vita migliore. Ma il vantaggio della cucina-soggiorno sta nel fatto che la distanza dai fornelli al lavello al tavolo da pranzo è estremamente piccola, esattamente come dovrebbe essere secondo i calcoli che avevo fatto allora a Francoforte, cioè non più di 2 metri e 75. Mantenendo questa distanza massima la donna può cucinare e nello stesso tempo tenere d’occhio i bambini; ma se intanto inseriamo anche una porta scorrevole, in modo che ci sia la possibilità di chiudere la stanza, avremo tutti i vantaggi della cucinasoggiorno con in più il vantaggio di una stanza separata dalla sporcizia, dagli avanzi di cucina, ecc. Questo è stato il punto di partenza per la cucina di Francoforte”.

Un paio di pagine più avanti, Grete Lihotzky descrive le qualità specifiche del modello di Francoforte: “Tutte le cucine sono economicamente ridotte e possono essere completamente isolate dal soggiorno. La vecchia formula che prevede cucina e soggiorno in un unico spazio sembra essere del tutto obsoleta”. Un anno dopo, Ernst May si dimostra completamente convinto di questo partito: “La cosiddetta cucina-soggiorno fu abbandonata perché contraddittoria con un moderno stile di vita; al suo posto venne introdotta la doppia unità cucina attrezzata più soggiorno”. La piega degli eventi diede ragione alla specialista di Vienna. L’evoluzione tipologica dell’appartamento confermò l’isolamento della cucina; uguale conferma si ebbe dall’analisi dell’evoluzione dello stile di vita attraverso lo studio dei modi d’uso reali delle varie stanze della casa e della storia dell’arredamento. Solo 50 anni più tardi, quando praticamente ogni casa era dotata di una cucina isolata, cominciò lentamente a diventare evidente la perdita culturale che questa separazione aveva generato.

Nello stesso anno in cui la sua ex-collaboratrice aveva progettato la cucina di Francoforte, Adolf Loos spezzava una lancia a favore della cucina-soggiorno sostenendo che “...tanto più elegante è l’ambiente in cui si mangia, tanto più i cibi vengono preparati al tavolo. Mi chiedo perché il proletario dovrebbe essere escluso da questa bella cosa. Mille anni or sono tutti i tedeschi mangiavano in cucina. La festa di Natale si svolgeva tutta in cucina, era il locale più bello e il più adatto (...). Sappiamo bene perché i bambini preferiscono starsene in cucina. Il fuoco è bello. Il calore del fuoco si diffonde nella stanza e nella casa, nemmeno un po’ di calore viene sprecato. La cucina riscalda tutta la casa e il fuoco, com’è giusto che sia, è il centro della casa. (...) Per tutti questi motivi io costruisco la cucina abitabile che allevia la massaia e le consente una maggior partecipazione alla vita della casa, che non dovendo invece trascorrere in cucina tutto il tempo che le occorre per cucinare”.