Il tuo lavoro è sia spaziale sia architettonico, crea uno spazio per mezzo della luce ed è animato dal movimento delle persone che lo abitano. Sotto questo profilo, possiamo dire che è cinematografico. Puoi spiegarci come strutturi i tuoi progetti e come definisci il campo o la scala? Cosa succede quando questa cornice si espande, per esempio attraverso il riflesso?

Il mio primo film, Landscape for Fire (1972), documentava una performance. Quando ho iniziato a lavorare a quella che è diventata la mia prima opera a “luce solida,” Line Describing a Cone (1973), seguivo però un pensiero interamente cinematografico: realizzare un film che fosse di per sé una performance. Il lavoro chiedeva al pubblico di iniziare voltando le spalle allo schermo e volgendosi invece verso il proiettore. Come ho detto allora, “la pellicola iniziava sotto forma di una ‘matita di luce’, come un raggio laser, e si sviluppava nell’arco di 30 minuti diventando un cono completamente vuoto...”. A differenza di Landscape for Fire, questo film esisteva solo nel presente, nel momento della proiezione. Lo sguardo cominciava a sembrare scultoreo, in movimento nello spazio tridimensionale. C’era anche un richiamo alla performance, in quanto gli spettatori erano essi stessi oggetto di visione. Negli anni successivi, ho realizzato altre sei opere che esploravano ulteriormente queste idee, tra cui Conical Solid (1974), Cone of Variable Volume (1974), Partial Cone (1974), Long Film for Four Projectors (1974), Four Projected Movements (1975) e Long Film for Ambient Light (1975). Inizialmente ho seguito un processo di prova ed errore, che mi ha guidato verso le dimensioni più efficaci.

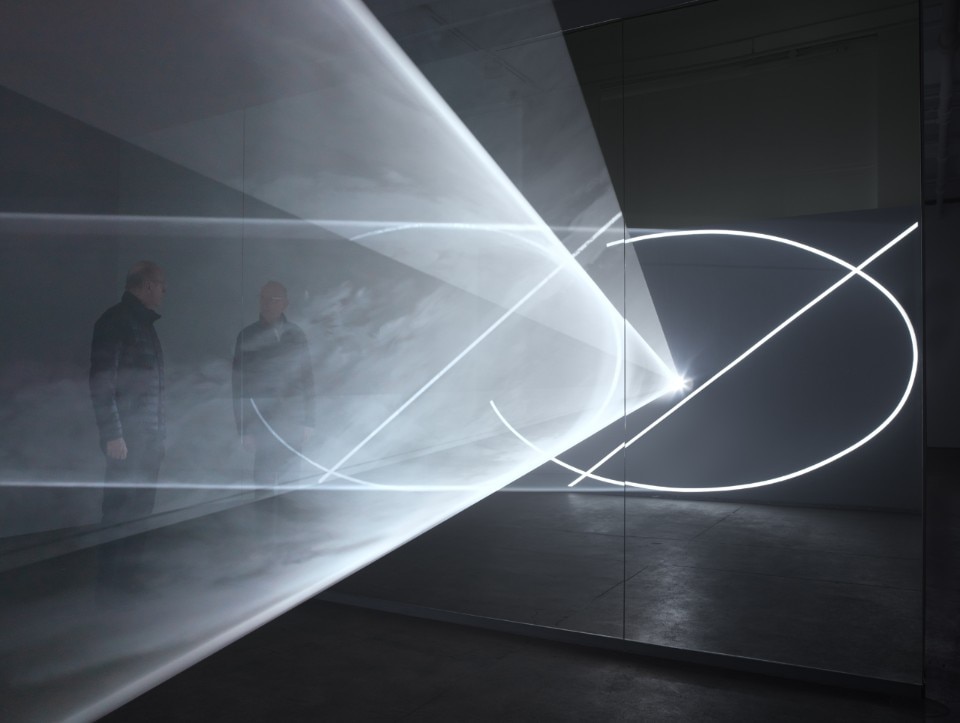

Anche l’altezza del corpo umano e le dimensioni di una tipica galleria o di uno spazio cinematografico hanno esercitato la loro influenza. Alla fine, ho optato per una proiezione a una distanza di circa dieci metri, con un’impronta di quattro metri, in cui le membra tese del nostro uomo vitruviano sono inscritte più o meno al centro del cono. Finora sono state realizzate circa 45 opere a luce solida. Una delle più recenti, Split Second (Mirror), del 2018, introduce una parete a specchio come superficie di proiezione. Lo specchio dimezza la gittata del proiettore, riducendola a soli cinque metri. Invece di colpire la superficie dello schermo per creare un’unica forma conica lunga dieci metri all’interno dello spazio espositivo rettangolare, lo specchio reindirizza all’indietro il fascio di luce, riportandolo sulla superficie della parete che nasconde il proiettore. Sembra tutto piuttosto semplice, ma si riescono a produrre due coni identiche, ciascuno lungo dieci metri, rivolti in direzioni opposte, uno dentro l’altro. A questa complessità si accompagna lo spaesamento dei visitatori, perplessi di fronte al fatto che è molto difficile stabilire con certezza quali forme siano prodotte dalla proiezione diretta e quali siano repliche virtuali.

Nel tuo lavoro prendi in prestito le tecniche di transizione cinematografiche e ne allunghi i tempi. Queste trasformazioni aiutano a trascendere l’aspetto visuale e favorire un’esperienza viscerale. Puoi descriverci come funziona e quali effetti produce?

Dal 2005 ho reso più complesso questo formato a luce fissa adottando una transizione cinematografica chiamata wipe, una tecnica ormai arcaica che risale alle origini del cinema, quando un semplice taglio da un’inquadratura all’altra era considerato troppo scollegato. Il wipe, della durata di appena mezzo secondo, segnalava un cambiamento di tempo o di luogo mostrando di fatto la scena successiva che copriva la precedente, cancellandola. La durata di uno dei miei wipe si avvicina agli 8 minuti, così che un ciclo completo di ripetizione (dall’inquadratura A all’inquadratura B e viceversa) raggiunge i 16 minuti.

Il mio wipe non rappresenta la tradizionale transizione momentanea, ma l’intera forma di durata di quel particolare lavoro. Ci sono infatti quattro forme di movimento in gioco: ciascuna delle due componenti del wipe è in transizione indipendente, c’è poi la velocità del movimento laterale del wipe stesso e, infine, il movimento indeterminato dello spettatore. Il movimento rapido di una grande forma volumetrica nello spazio tende a incoraggiare lo spettatore a rimanere radicato sul posto e a guardare semplicemente. Le diverse forme di movimento all’interno del mio wipe devono quindi essere estremamente lente, così lente che l’oggetto nello spazio sembra quasi non muoversi. In questa condizione, lo spettatore percepisce l’oggetto come una forma scultorea e arriva a capire che il suo movimento e quello delle forme volumetriche sono in interazione al rallentatore. Ciò che sembra essere in gioco è una forma geometrica irregolare all’interno di un presente continuo che può essere a malapena descritto, e ancor meno ricordato.

Si può dire che quello della luce solida sia un tema costante fin dai tuoi primi lavori: la luce è per lo più percepita come un fenomeno ambientale, onnipresente. Puoi spiegare il ruolo della polvere, del fumo o della nebbia nell’ottenere questa solidità? Ci sono differenze nella qualità o nelle texture della luce che vengono espresse in ogni opera?

I miei primi lavori degli anni Settanta erano leggibili come forme tridimensionali grazie alla polvere che si sollevava dai pavimenti in legno dei vecchi loft industriali dove le opere erano state originariamente realizzate, insieme all’allora onnipresente fumo di sigaretta. In seguito, il fumo è stato proibito negli spazi pubblici, mentre la pavimentazione delle sale espositive delle nuove gallerie e dei musei è di norma in legno lucidato o in cemento, circostanze che hanno fatalmente indebolito la leggibilità dei miei volumi tridimensionali. La comparsa negli anni Novanta della macchina per la nebbia, che produceva una foschia ambientale affidabile e sicura, è stata molto importante per creare un ambiente stabile per un nuovo lavoro, che ho iniziato intorno al 2001. Questa macchina ha creato superfici fluttuanti dall’aspetto marmoreo, che hanno enfatizzato la tridimensionalità delle membrane che si sviluppano lentamente nello spazio.

Nei film, 24 fotogrammi sono sufficienti per creare ai nostri occhi l’illusione di un movimento continuo, grazie alla “persistenza della visione” (dove un’immagine perdura per un breve periodo sulla retina dopo che quella reale è scomparsa dalla vista). Nelle serie degli anni Settanta ho scoperto che era possibile sfruttare questo principio per creare effetti testuali sulla superficie di una membrana di luce togliendo (o aggiungendo) sistematicamente un certo numero di fotogrammi. Il lavoro che ho composto con questa idea strutturale è stato il mio Long Film for Four Projectors del 1974, un’installazione continua con un ciclo di ripetizione di cinque ore. In quell’opera ho utilizzato quattro diverse texture di luce: solida (24 fotogrammi di immagine ripetuti continuamente), incerta (1 fotogramma oscurato alternato a 8 fotogrammi di immagine), tremolante (1 fotogramma oscurato alternato a 1 fotogramma di immagine), lampeggiante (8 fotogrammi oscurati alternati a 1 fotogramma di immagine). È una semplice questione di aritmetica.