Quella del 1966 è stata, a torto, una delle edizioni più snobbate della Biennale di Venezia, pizzicata tra quella del ’64, che sancì lo sbarco della Pop Art nel Vecchio Continente e quella della Contestazione e della Poliz-Art del ’68. Un’edizione non per questo meno affascinante, anzi specchio fedele dell’Occidente nell’anno che sancì l’apogeo della sua stagione pop, dalle strade alla musica, passando dunque inevitabilmente anche per l’arte e il design.

La 33a Biennale consolida il nuovo status quo di un’arte in cui, come constata il critico francese Pierre Restany su Domus 441, è “l'homo ludens” a trionfare su quello faber.

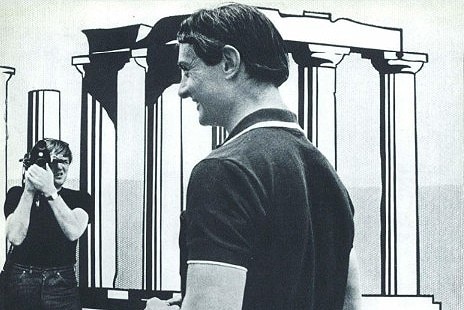

Così nell’anno in cui Ettore Sottsass Jr. andava a Londra, la capitale (a)morale di questa esplosione creativa, per documentare su Domus il caleidoscopio delle sue boutique, a Venezia sono, invece, Ugo Mulas e la moglie Nini a cogliere questa atmosfera.

Lo fanno accompagnando con il loro reportage fotografico le parole di Restany, che non risparmia stroncature – privilegio offerto dalla contemporaneità – di quelli che oggi consideriamo mostri sacri. Alla Biennale “non c’è altro che folklore”, scrive il critico francese sulle pagine della testata diretta da Gio Ponti.

In un’Italia ormai avviata, inconsapevolmente, verso il capolinea del Boom e impegnata a celebrare la sua inedita anima pop per rendersi davvero conto delle criticità della società dei consumi, Restany prende coscienza di un’arte che “ha oggi cambiato i mezzi poiché obbedisce ad altri fini.”

Ne consegue che anche la critica del consumismo di cui la Pop Art si era fatta interprete, trascorsi due anni dal suo debutto sulla Laguna, si faccia divertissement.

“All’Alba del Secondo Rinascimento, la funzione dell’arte sembra profilarsi come quella del poeta del tempo libero, ed insieme del professionista del gioco, in libertà,” scrive Restany che alla 33a Biennale scopre un’arte fattasi gioco “considerato come attività spirituale superiore, in quanto festa dello spirito e dei sensi. In questo senso la biennale di quest’anno segna una vera vittoria dell’homo ludens sull’homo faber”.

Non sembra essere un tratto casuale, dal momento che questa vena giocosa sembra essere la dinamica con cui il Pop si è effettivamente radicato nella cultura del tempo, come ribadito dall’ossessione per i fumetti – da Batman e Barbarella alle tele di Roy Lichtenstein – e dalle decine di personaggi svampiti e lisergici che popolano le commedie del tempo. Ecco che anche la retrospettiva che il padiglione Olandese dedica a Constant, padre del New Babylon (1956-1974), serve a sottolineare – come osservato da Restany – la centralità del gioco come terreno di incontro tra design e architettura nella (contro)cultura dei playground e dei Provo.

Ma soprattutto, la massificazione dei consumi e della cultura sembra essere, più dello spirito del tempo, l’artefice della “funzione ludica dell’arte come l’unico comun denominatore di ricerche sperimentali in apparenza diversissime. [...] Un’avanguardia universale che viene da tutti i paesi: dall’America Latina alla Scandinavia, a Parigi, Londra, New York, Los Angeles, o Tokyo.”

Le fotografie di Ugo e Nini Mulas per Domus sono esemplari nel catturare lo spirito ludico identificato dal critico francese. Ma anche il 1966 come anno simbolo di un progresso tecnologico, sociale e economico distribuito più organicamente che mai da Oriente a Occidente, e capace di restituire opere in primo luogo elegantissime, e poi pregne di un sentimento che si muove tra l’alienazione modernista e il sogno della corsa allo Spazio.

Tra queste la SPCE di Eugenio Carmi, affascinante struttura policiclica a controllo elettronico, che l’insufficienza dell’impianto elettrico della Biennale “condannava alla più totale impotenza”, come annota Restany.

La Biennale del ‘66 è anche quella del Premio di Pittura a Lucio Fontana, il cui riconoscimento, secondo Restany, saluta nel padre dello spazialismo “il più tenace operatore della rimessa in discussione dei valori falsamente stabiliti dall’Italia del dopoguerra”.

Ma, soprattutto, è l’anno del debutto de “Il Giardino di Narciso”, la storica performance con cui la giapponese Yayoi Kusama – non invitata alla Biennale – riempie il giardino del Padiglione del Libro con 1.500 sfere di plastica argentata in cui gli spettatori si riflettono all’infinito. Grottescamente, appunta Restany, sulla sponda opposta dei giardini, si vedono impilate le scatole per l’imballaggio delle sfere che l’artista vende ai visitatori al costo di $2. “Fece degli ottimi affari, finché le autorità della Biennale non posero il veto”.

Sintomo della mutazione dell’arte nella società dei consumi, o caparbio adattamento dell’artista del Sol Levante alla scaltrezza imprenditoriale italiana? Piuttosto l’asserzione della vittoria dell’homo ludens sull’homo faber, la celebrazione dell’arte come gioco. Un approccio di cui oggi si sente la necessità all’interno di un discorso artistico in cui l’oltraggio è sdoganato, ma il timore di offendere anche l’inoffendibile vessa e soffoca il genio.