Questo articolo è stato pubblicato in origine su Domus 1051, novembre 2020.

Il Teatro del Mondo – la struttura galleggiante che Aldo Rossi disegnò nel 1979 per la Biennale di Venezia del 1980 – fu presentato da Domus sul numero 602 (gennaio 1980), il primo della direzione di Alessandro Mendini che, dalla veste grafica ai contenuti editoriali, segnava una svolta radicale per la rivista che Gio Ponti aveva affidato pochi mesi prima al giovane architetto milanese.

Cambiavano i contenuti, ma innanzitutto la forma della comunicazione: a partire dalla copertina dove per la prima volta si affacciavano i volti dei protagonisti di ciascun numero. In questo caso, Aldo Rossi in un ritratto di Occhiomagico, elaborato da Emilie Van Hees con l’acido di irreali colori. In diagonale, sovrimpressa al giallo-limone della camicia di Rossi, uno strillo recitava il titolo del saggio in miniatura scritto per l’occasione dallo storico Manfredo Tafuri: L’éphémère est eternel.

Nella complessa lettura della genesi dell’opera e dei suoi possibili significati proposta da Tafuri, ci sono due temi ancora oggi di particolare importanza: il raffronto (inevitabile) con il Teatrino Scientifico del 1978 e la ricorrenza della tipologia della torre ottogonale nell’opera grafica e progettuale di Rossi.

A metà tra una maquette d’architettura e la Boîte-en-Valise di Marcel Duchamp, il Teatrino è una sorta di museo portatile della recherche rossiana: le sue dimensioni contenute (80 x 70 x 55 cm) lo collocano nella categoria degli oggetti; il Teatro veneziano è un parallelepipedo a base quadrata (9,5 x 9,5 m) da cui si erge una torre ottogonale alta 11 m. Per Tafuri, il primo tende a ridurre i personaggi architettonici a lui circostanti ad attori di una statica pièce; il secondo comprime in sé il mondo fantastico dell’autore in un collage di memorie.

Fu sempre Tafuri, inoltre, a osservare come la prima apparizione della tipologia dell’organismo ottogonale risalisse alla proposta del 1977 per il concorso del Centro direzionale di Firenze, la cui composizione generale ruotava attorno al perno di un teatro-museo, memore del Battistero fiorentino e di quello parmense. Per complicare la trama, Rossi dal canto suo richiamò l’attenzione di critici ed esegeti sulla fascinazione per i fari ammirati con stupore infantile nelle sue escursioni lungo le coste del Maine. Negli anni successivi, questa catena di rimandi si sarebbe arricchita di molti altri elementi, il più notevole dei quali resta forse l’ottagono inserito nella corte del complesso scolastico di Broni. A questi episodi bisognerebbe aggiungere tuttavia almeno alcuni estratti della sterminata opera grafica di Rossi, che utilizzava il disegno come palestra della memoria, portando il foglio di carta al limite della sinopia delle sue sinapsi emozionali. Nel fluire proustiano di segni, tipi e frammenti che Aldo tracciava a volte quasi automaticamente – come una sorta d’involontaria pratica psicanalitica – assistiamo al trionfo di una rappresentazione autobiografica dove architettura e sogno (o delirio?) si sommano senza autodistruggersi.

Questo è noto e fa parte dei punti fermi dell’enorme letteratura prodotta sul concetto di ‘analogia’ nella poetica di Rossi. Meno noto o notato, rimane però il tema della ‘scala’ per cui una stessa forma – battistero, faro, teatro, teatrino – è soggetta a processi di miniaturizzazione o d’ingrandimento. Cosa comporta il salto di dimensione? Nel passaggio dal piccolo al grande e viceversa, come la diversa scala influisce sul significato e sul ruolo della forma che pure rimane identica a se stessa?

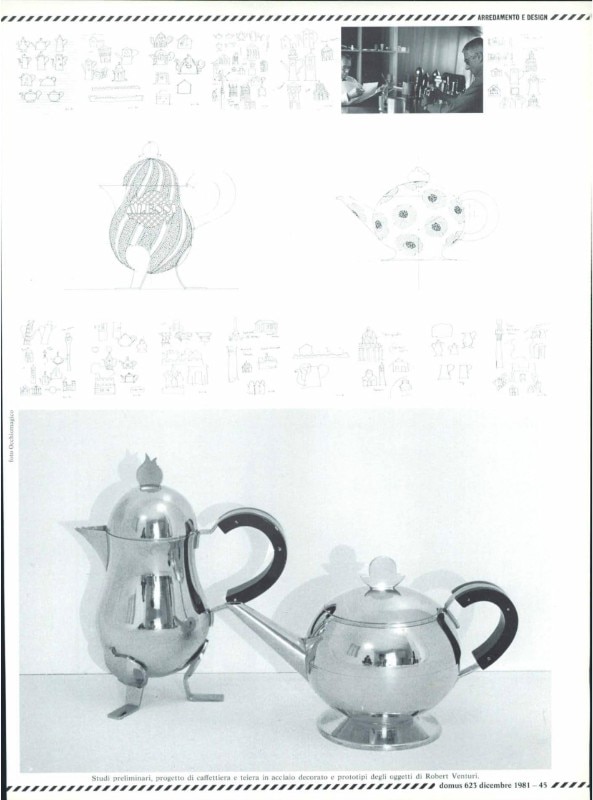

Nella pratica, questo salto di scala corrisponde al rapporto tra architettura e design, non a caso praticato da Rossi con successo, nella sua collaborazione con Alessi: la caffettiera Conica, da lui immaginata come la cupola novarese della Basilica di San Gaudenzio dell’Antonelli, è rievocata in innumerevoli disegni come una costruzione abitata o un’enigmatica torre di un quadro urbano.

Un’architettura, insomma, per Rossi può ridursi alle dimensioni di un oggetto domestico e questo, a sua volta, può oniricamente dilatarsi alla città: come le cabine dell’Elba, cabine balneari, edifici e anche contenitori domestici per la ditta Molteni & C. Analogamente, il Teatro domestico sullo scalone d’onore della Triennale del 1986 è la messa in scena sovradimensionata del Teatrino Scientifico, con lo spaccato di un interno che, a sua volta, ospita al centro la “recita a soggetto” di caffettiere tradizionali. Realtà o rappresentazione? L’“effetto Gulliver” (come lo definiva Mendini) è uno scacco matto alle regole della visione realistica: è il tiro mancino della memoria e della sensazione all’assioma modernista “dal cucchiaio alla città”. Mette in dubbio l’identità della ‘grandezza’, non più oggettiva e assoluta, ma variabile in relazione all’osservatore e al contesto.

Fulvio Irace è professore ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano. Opinionista d’architettura per il quotidiano Il Sole 24 Ore, è autore di monografie sui protagonisti dell’architettura italiana del XX secolo e ha curato diverse mostre, tra cui la recente “Gio Ponti. Amare l’Architettura” al MAXXI di Roma.

Immagine di apertura: Pagina dall’articolo di Manfredo Tafuri sul Teatro del Mondo di Rossi a Venezia sullo stesso numero di Domus 602 (gennaio 1980). Foto Antonio Martinelli