È il 1942 quando Domus invita i nomi più rilevanti e innovativi dell’architettura italiana a inviare il progetto di una casa ideale pensata per sé: ci saranno Mollino, Banfi, Belgiojoso, Peressutti, un giovane Zanuso, un protocaliforniano Bianchetti con Pea e molti altri; ma non è alla sola architettura che ci si rivolge: è la cultura al gran completo che viene chiamata a raccontare case. Ed ecco Maria Vittoria Rossi o, col nom de plume con cui si consacrerà definitivamente, Irene Brin. Figura di acuta osservatrice e caustica commentatrice, giornalista, gallerista assieme al marito Gaspero Del Corso – cui si attibuisce la scoperta di Alberto Burri – si può dire che Brin abbia fatto la cultura italiana degli anni precedenti e successivi alla seconda guerra mondiale. È giornalista, corrispondente di guerra dall’allora Jugoslavia, poi promotrice della moda italiana che inizia ad affermarsi sulla scena internazionale, poi dal 1950, quando incontra la leggendaria Diana Vreeland, sarà l’editor per l’Italia di Harper’s Bazaar, la prima fashion editor italiana, nel senso moderno dell’espressione. Lei nei suoi numerosi spostamenti in tempo di guerra la casa ideale l’aveva inseguita e, col marito – che ne aveva fatto alcuni schizzi – l’aveva anche quasi costruita: il racconto veniva pubblicato sul numero 182, nel febbraio 1943.

La casa ideale

Noi a Roma abbiamo una vera casa: scala di marmo, ascensore, otto armadi a muro, pavimenti di legno, due ingressi, termosifone autonomo, caminetto: ho imparato a rinchiudere le qualità, per noi segrete e profonde, della casa, in questi elogi educati e noiosi, che pronuncio con voce meccanica, per i miei inquilini, da quando siamo costretti ad affittarla. In due anni - abbiamo lasciato Roma con lo scoppio della guerra - ho avuto moltissimi inquilini, grassi, magri, bonari o addirittura cattivi, un Cavaliere d’Onore e Devozione dell’Ordine di Malta che lasciò fiaschi impagliati e vuoti in tutti gli angoli, tre baronesse maniache di cure per la pelle, una musicista finlandese, Riccardo Grippa, e, per il momento, un ambasciatore, o quasi.

Naturalmente nessuno di loro può capire la nostra casa, e restituire il suo valore di invenzione, di conquista di tenerezza, all’armadio tirolese che portammo giù da una malga, smontato in cinquantasette pezzi catalogati, al cassettone tirolese trovato nelle cantine di un castello, di Naturno, ai canterani panciuti che un vecchio ammiraglio ci vendette per duecento lire: e così anche i grandi armadi razionali, lucidati, con tanti cassetti e cassettini, non spiegano a nessuno di esser stati costruiti in una segheria slovena, l'inverno scorso, una segheria piena di scintille il giorno e sempre minacciata d'incendio, la notte.

Così il nostro appartamento di Bocca di Leone, dove tanta gente ignota ha mangiato e dormito - incontriamo qualche ufficiale dei granatieri, qualche cantante nordica, qualche industriale milanese che ci parlano, competenti e cordiali, delle nostre tende in canapa a righe bianche e rosse, o del mio bellissimo armadietto da cucina, tutto in vetro — questo appartamento è rimasto per noi come chiuso sotto una campana di cristallo, o coperto di fodere bianche. È sempre nostro, nessuno se l’è preso, e fedele aspetta (tocchiamo presto legno) il nostro ritorno. Ma intanto, noi ne abbiamo arredati almeno dieci altri: in Abruzzo, a Barisciano, avevo tre stanze per me, e una vasca da bagno di legno, tinto in rosso, e vagamente pompeiano, a rotelle, così che, immersa nell’acqua calda, potevo girare qua e là: adoprammo vernice bianca, per i mobili sporchi, e poi fazzoletti da contadine, neri, a fiori, per tovaglia, panneggi, tappezzerie. Ci restammo un mese. A Ranziano, dalle parti di Gorizia, una padrona di castello decaduto mi diede un orribile salottino in falso mogano: misi cappellini, sciarpe, collane, nelle vetrinette, e poi andai ad abitare, sopra una coperta, sotto il grande olmo del prato. A Onigo, nel Veneto, stavo dalla cuoca di Comisso, la Emma, nera vecchia aspra e gelosa : due stanze su, due stanze giù, il comignolo della cucina, il tetto a spiovere, e l’acqua che entrava sul letto ad ogni temporale: aprivamo un ombrello, per la notte, e di giorno ci sistemavamo accanto al fuoco.

A Spresiano feci le cose in grande: andai all’albergo (con stallatico, cinema, biliardo, fermata di corriere, pompa della benzina), presi due camere, le imbiancai, raccolsi nell’una i letti, nell’altra le poltrone, i tavoli, comprai venti metri di stoffa a quadretti, ne rivestii cuscini, sedie a sdraio, cornici di specchi, lavorai cinque giorni senza riprender fiato, al sesto arrivò mio marito, e, dopo aver ammirato tutto, annunciò che si ripartiva l’indomani.

A Biglia vissi sopra un terrazzo, con tappeti persiani e cuscini di broccato e una vecchia matta: erano i primi giorni d’aprile, gli alberi fiorivano rosa. A Skrjlievo (Croazia), decorai lo spazio compreso intorno al pozzo: tutti venivano a prender acqua lì, la catena strideva amara, e si sentiva che l’acqua ha un odore, verde e denso. A Skoflica (Slovenia), con 35 gradi sotto zero, ho avuto una stanza marrone e triste, che però un paravento a righe nere e blu moltiplicava per mille: a Smarje (Slovenia), l’albero di Natale fu il nostro solo conforto, per tre mesi, intonato alle stelle di gelo irremovibili dalle finestre: tre bambini vestiti di stracci e d’oro, passavano per le strade cantando, nella lingua ignota “Noi siamo i Tre Re…”. Abbiamo avuto molte altre nicchie: ma anche, e finalmente, una casa, costruita da noi, in riva al mare, quest’estate: io credo che l’abbiamo meritata. Proprio all’orlo dell'antica Jugoslavia, verso Sussak, e le rive erano bianche e fulve, come scheletri di leone, le onde quiete e splendenti, i cespugli di alloro, di rosmarino, di timo: il grande giardino della signora Bacic scendeva dalla strada alla spiaggia, e la capanna del giardiniere stava lì in mezzo, piena di pale e di ferri vecchi, con due finestre, un rosaio rampicante, e tanti ripostigli scavati dal giardiniere morto, nei grossi muri, per tenerci il vino, il pane, l’olio, le pipe.

Furono quei ripostigli, credo, a suggerirci il desiderio di costruire, e nei primi mesi non ce ne accorgevamo, ci pareva bastasse appendere alle pareti imbiancate, con quattro puntine, i disegni di Picasso e di Mucchi, l’acquarello di De Pisis, e stendere sui un mulle leggero, bianco, a puntini blù, come blù, di tela, era la coperta del lettino. Un cassettone, una scanzia di libri, un tavolo con il fornellino elettrico e il tostapane, tre chiodi per appenderci i costumi di ricambio: proprio non occorreva altro, ci lavavamo al prossimo rubinetto, destinato alla pompa per innaffiare, tenevamo la doccia da campo appesa ad un cedro, e l’adopravamo di notte, quando eravamo certi della solitudine, ed il sapone odorava, per simpatia, di salvia, anche lui: umidi negli accappatoi, ritrovavamo la stanza notturna, che i grilli, le grosse farfalle, le lucciole, invadevano, e ci tenevano compagnia, nel sonno.

Del resto stavamo sotto gli alberi anche per mangiare, scrivere, dormire, nelle ore del solleone: o andavamo sul mare con un sandolino verniciato di rosso, un paradiso terrestre deserto e salato si allargava per noi, in toni candidi, e turchini, e dorati. Solo le prime piogge del Ferragosto ci mostrarono quanto precario fosse il nostro bene, era triste correre sotto l’ombrello a riempire il bollitore del tè, affrontare la natura divenuta, oltre i venti, nemica. E poi, dove riporre gli impermeabili, i golf, il salame comperato in un paese dell’interno, il sacchetto di legumi secchi? Pareva che ci si dovesse far largo, con la nostra forza, a colpi di spalla: io pensavo, la notte, alle costruzioni immediate, logiche, dei castori, mio marito disegnava, sul rovescio delle buste, un prolungamento di tetto, un focolare, un armadio.

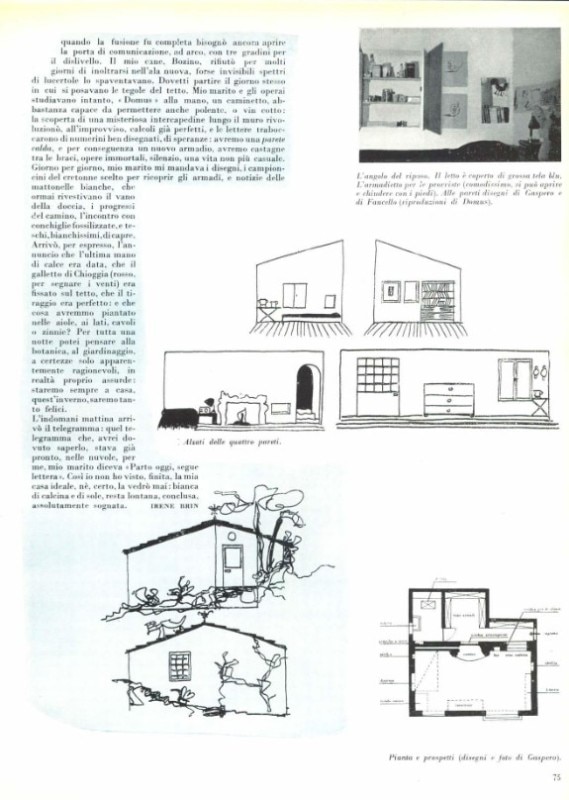

Si chiamò il Milan, capomastro locale, e cominciarono le discussioni: la nostra caseina si appoggiava, sul retro, alla roccia, e dei grandi alberi l'ombreggiavano, Milan proponeva di abbattere gli alberi e di risparmiare la roccia, noi di scavar quella e di salvar questi. Infine noi cedemmo un tronco, lui chiamò un nipote, esperto proprio nel riconoscere le vene dei sassi, che frantumava a colpi precisi di piccone : altri due muratori, amici nostri, alzarono, sasso per sasso, mattone per mattone, le mura nuove, che chiudevano la doccia, la teletta, il gabinetto; un vano tutto ad armadi ; un ingressino, e quando la fusione fu completa bisognò ancora aprire la porta di comunicazione, ad arco, con tre gradini per il dislivello. Il mio cane, Bozino, rifiutò per molti giorni di inoltrarsi nell’ala nuova, forse invisibili spettri di lucertole lo spaventavano. Dovetti partire il giorno stesso in cui si posavano le tegole del tetto.

Mio marito e gli operai studiavano intanto, Domus alla mano, un caminetto, abbastanza capace da permettere anche polente, o vin cotto: la scoperta di una misteriosa intercapedine lungo il muro rivoluzionò, all'improvviso, calcoli già perfetti, e le lettere traboccarono di numerini ben disegnati, di speranze : avremo una parete calda, e per conseguenza un nuovo armadio, avremo castagne tra le braci, opere immortali, silenzio, una vita non più casuale. Giorno per giorno, mio marito mi mandava i disegni, i campioncini del cretonne scelto per ricoprir gli armadi, e notizie delle mattonelle bianche, che ormai rivestivano il vano della doccia, i progressi del camino, l’incontro con conchiglie fossilizzate, e teschi, bianchissimi, di capre. Arrivò, per espresso, l’annuncio che l'ultima mano di calce era data, che il galletto di Chioggia (rosso, per segnare i venti) era fissato sul tetto, che il tiraggio era perfetto: e che cosa avremmo piantato nelle aiole, ai lati, cavoli o zinnie? Per tutta una notte potei pensare alla botanica, al giardinaggio, a certezze solo apparentemente ragionevoli, in realtà proprio assurde : staremo sempre a casa, quest’inverno, saremo tanto felici.

L’indomani mattina arrivò il telegramma : quel telegramma che, avrei dovuto saperlo, stava già pronto, nelle nuvole, per me, mio marito diceva “Parto oggi, segue lettera”. Così io non ho visto, finita, la mia casa ideale, nè, certo, la vedrò mai : bianca di calcina e di sole, resta lontana, conclusa, assolutamente sognata.