L’enorme quadrante creato sgomberando gli ex macelli, in un nord-est della Parigi pre-gentrification che ancora era un territorio di equilibri delicati se non di aperta tensione sociale, sul finire degli anni ‘70 era diventato il primo e più grande campo di confronto tra due visioni della città: quella del neoeletto presidente François Mitterrand, e quella del suo predecessore. Il concorso del 1982 per il Parc de la Villette è un evento cruciale sia nei Grands Projets con cui Mitterrand di fatto trasformerà il paesaggio della capitale, e la storia dell’architettura contemporanea. Uno dei progetti candidati, quello di Rem Koolhaas, è quasi più famoso del vincitore per la sua portata di manifesto teorico; ma quello che si costruirà lungo un decennio, completandosi nel 1999 con la costruzione dell’ultimo edificio-scultura rosso fuoco, dell’ultima folie che punteggia un progetto complesso e stratificato, è un parco che nasce da una struttura spaziale concepita da Bernard Tschumi e sviluppata come riflessione corale, ancora più concettualizzata dai contributi del filosofo Jacques Derrida, pensata per le partecipazioni di Dan Flavin, Rebecca Horn, Gaetano Pesce, completata a tutte le scale da interventi di Jean Nouvel come di Philippe Starck.

È soprattutto un luogo che porta un nuovo vento, non ostile, in un settore di città dove l’ibridazione culturale può rappresentare una risorsa, come noterà François Chaslin visitandolo assieme a Domus, e raccontandocelo nel luglio del 1999, sul numero 817.

Parc de la Villette, Parigi

Tra i grandi concorsi degli anni Ottanta, il Parc de la Villette è stato uno dei più importanti e grandiosi per estensione. Qui per la prima volta sono state individuate, pubblicamente e con successo, le linee fondamentali del dibattito contemporaneo intorno ai nuovi paesaggi urbani. Ora che è stata completata l’ultima Folie di Tschumi, la numero 25, è il momento di fare un bilancio su questo progetto straordinario dalla vasta risonanza e dal valore di prototipo.

Il Parc de la Villette è nato dal fallimento di un progetto di modernizzazione dei macelli costruiti su questo sito della zona settentrionale di Parigi all’epoca del Secondo Impero (la vicenda è rimasta nella memoria della Francia come uno dei principali scandali politico-finanziari degli anni Sessanta). Dopo qualche esitazione, alla fine si dovette ammettere il disastro, e il complesso venne chiuso nel 1974.

Il Comune e lo Stato iniziarono a contendersi il terreno: il primo voleva destinarlo a edilizia residenziale e spazi verdi, il secondo pensava a una realizzazione di maggior prestigio. Alla fine vinse il presidente Valéry Giscard d’Estaing, che nel 1980 decise di bandire un concorso per la trasformazione dell’immensa sala delle contrattazioni incompiuta in museo della scienza, la creazione di un parco e, in una fase successiva, la possibilità di un centro dedicato alla musica.

In settembre il concorso fu vinto dall’architetto Fainsilber per l’edificio propriamente detto, con un’architettura moderna dal classicismo pesante e banale e, per il parco, con un tracciato alla francese la cui grandiosità da Versailles godeva del favore del regime (aveva perfino proposto, alla maniera di Le Nôtre, di scavare una lunga vasca perpendicolare al canale industriale dell’Ourq). Nel maggio 1981 venne eletto presidente della repubblica François Mitterrand.

Assecondando l’aspetto monarchico collegato a questa carica in un Paese in teoria fieramente repubblicano, volle rivedere, far fallire o cercare di interrompere i progetti architettonici del suo predecessore, per dispiegare al loro posto la magnifica coorte dei suoi. La Cité des Sciences sfuggì alla mannaia; recuperò perfino la Géode, la grande sfera d’acciaio inossidabile a specchio contenente una sala per proiezioni cinematogra-fiche a 360°, che Giscard aveva fatto eliminare considerandola “una protuberanza nefasta e contraria al gusto francese”. La Cité sarebbe stata inaugurata nel 1986 e la Géode, che ne è divenuta il simbolo, nel 1985.

In compenso il parco venne abbandonato e nel maggio 1982 fu bandito un altro concorso, su un programma elaborato da François Barré (che sarebbe poi divenuto presidente del Centre Pompidou e oggi è a capo della Direzione generale dell’architettura e dei beni culturali). Si trattava di immaginare una “attrezzatura all’aria aperta, attiva, sperimentale, permanente” che contribuisse al “configurarsi di una cultura pluralista e popolare”.

Arrivarono quattrocentosettantuno proposte. La giuria internazionale presieduta da Roberto Burle-Marx, riunitasi in dicembre, visse un vero e proprio psicodramma e non riuscì a trovare un accordo. Scelse nove proposte ex aequo, suscitando vaste proteste. Due nomi spiccavano: quello di Rem Koolhaas (con un progetto fondato sulla congestione orizzontale e l’indeterminatezza programmatica che mescolava fasce, griglie e coriandoli) e quello di Bernard Tschumi, che alla seconda manche, nel marzo 1983, infine la spuntò.

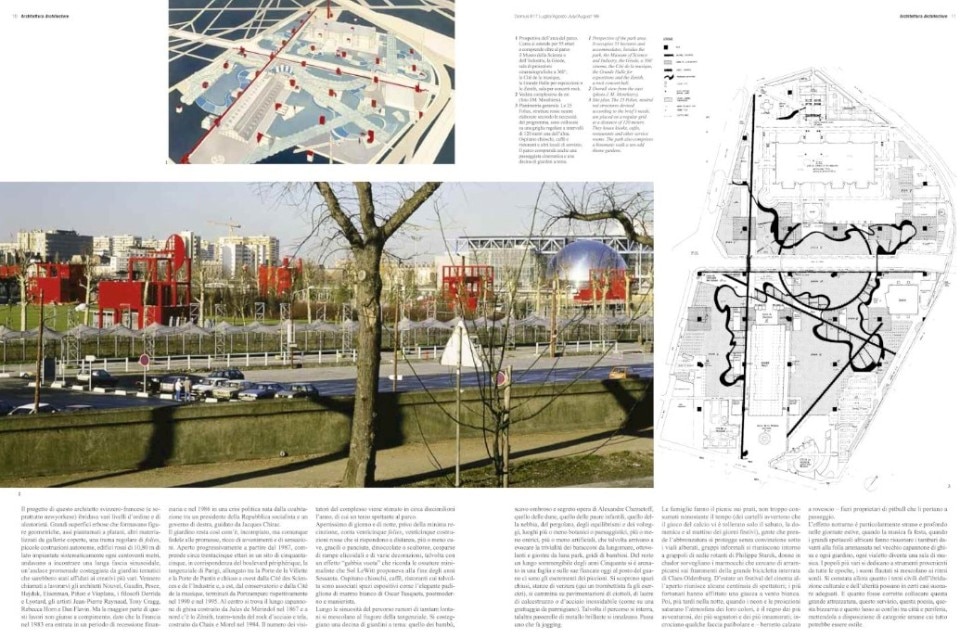

Il progetto di questo architetto svizzero-francese (e soprattutto newyorkese) ibridava vari livelli d’ordine e di aleatorietà. Grandi superfici erbose che formavano figure geometriche, assi piantumati a platani, altri materializzati da gallerie coperte, una trama regolare di folies, piccole costruzioni autonome, edifici rossi di 10,80 m di lato impiantate sistematicamente ogni centoventi metri, andavano a incontrare una lunga fascia sinusoidale, un’audace promenade costeggiata da giardini tematici che sarebbero stati affidati ai creativi più vari.

Arrivarono quattrocentosettantuno proposte. La giuria internazionale visse un vero e proprio psicodramma e non riuscì a trovare un accordo. Scelse nove proposte ex aequo, suscitando vaste proteste. Due nomi spiccavano: quello di Rem Koolhaas e quello di Bernard Tschumi, che alla seconda manche, infine la spuntò.

Vennero chiamati a lavorarvi gli architetti Nouvel, Gaudin, Pesce, Hejduk, Eisenman, Piñon e Viaplana, i filosofi Derrida e Lyotard, gli artisti Jean-Pierre Raynaud, Tony Cragg, Rebecca Horn e Dan Flavin. Ma la maggior parte di questi lavori non giunse a compimento, dato che la Francia nel 1983 era entrata in un periodo di recessione finanziaria e nel 1986 in una crisi politica nata dalla coabitazione tra un presidente della Repubblica socialista e un governo di destra, guidato da Jacques Chirac.

Il giardino resta così com’è, incompiuto, ma comunque fedele alle promesse, ricco di avvenimenti e di sensazioni. Aperto progressivamente a partire dal 1987, comprende circa trentacinque ettari in un sito di cinquantacinque, in corrispondenza del boulevard périphérique, la tangenziale di Parigi, allungato tra la Porte de la Villette e la Porte de Pantin e chiuso a ovest dalla Cité des Sciences e de l’Industrie e, a est, dal conservatorio e dalla Cité de la musique, terminati da Portzamparc rispettivamente nel 1990 e nel 1995.

Al centro si trova il lungo capannone di ghisa costruito da Jules de Mérindol nel 1867 e a nord c’è lo Zénith, teatro-tenda del rock d’acciaio e tela, costruito da Chaix e Morel nel 1984. Il numero dei visitatori del complesso viene stimato in circa diecimilioni l’anno, di cui un terzo spettante al parco. Apertissimo di giorno e di notte, privo della minima recinzione, conta venticinque folies, venticinque costruzioni rosse che si rispondono a distanza, più o meno cave, gracili o panciute, dinoccolate o scultoree, cosparse di rampe elicoidali e di varie decorazioni, talvolta con un effetto “gabbia vuota” che ricorda le ossature minimaliste che Sol LeWitt proponeva alla fine degli anni Sessanta. Ospitano chioschi, caffè, ristoranti cui talvolta sono associati spazi espositivi come l’elegante padiglione di marmo bianco di Oscar Tusquets, postmoderno e manierista.

Il progetto di questo architetto svizzero-francese (e soprattutto newyorkese) ibridava vari livelli d’ordine e di aleatorietà.

Lungo le sinuosità del percorso rumori di tamtam lontani si mescolano al fragore della tangenziale. Si costeggiano una decina di giardini a tema: quello dei bambù, scavo ombroso e segreto opera di Alexandre Chemetoff, quello delle dune, quello delle paure infantili, quello della nebbia, del pergolato, degli equilibrismi e dei volteggi, luoghi più o meno botanici o paesaggistici, più o meno onirici, più o meno artificiali, che talvolta arrivano a evocare la trivialità dei baracconi da lungomare, ottovolanti e giostre da luna park, gridi di bambini.

Del resto un lungo sommergibile degli anni Cinquanta si è arenato in una faglia e sulle sue fiancate oggi al posto del guano ci sono gli escrementi dei piccioni. Si scoprono spazi chiusi, stanze di verzura (qui un trombettista fa gli esercizi), si cammina su pavimentazioni di ciottoli, di lastre di calcestruzzo o d’acciaio inossidabile (come su una grattuggia da parmigiano). Talvolta il percorso si interra, talaltra passerelle di metallo brillante si innalzano. Passa uno che fa jogging.

Le famiglie fanno il picnic sui prati, non troppo consumati nonostante il tempo (dei cartelli avvertono che il gioco del calcio vi è tollerato solo il sabato, la domenica e al mattino dei giorni festivi), gente che prende l’abbronzatura si protegge senza convinzione sotto i viali alberati, gruppi informali si riuniscono intorno a grappoli di sedie rotanti di Philippe Starck, donne in chador sorvegliano i marmocchi che cercano di arrampicarsi sui frammenti della grande bicicletta interrata di Claes Oldenburg. D’estate un festival del cinema all’aperto riunisce alcune centinaia di spettatori; i più fortunati hanno affittato una giacca a vento bianca.

Poi, più tardi nella notte, quando i neon e le proiezioni saturano l’atmosfera dei loro colori, è il regno dei più avventurosi, dei più sognatori e dei più innamorati; incrociano qualche faccia patibolare e – berretto calzato a rovescio – fieri proprietari di pitbull che li portano a passeggio. L’effetto notturno è particolarmente strano e profondo nelle giornate estive, quando la musica fa festa, quando i grandi spettacoli africani fanno risuonare i tamburi davanti alla folla ammassata nel vecchio capannone di ghisa e ogni giardino, ogni vialetto diventa una sala di musica. I popoli più vari si dedicano a strumenti provenienti da tutte le epoche, i suoni flautati si mescolano ai ritmi sordi.

Si constata allora quanto i temi civili dell’ibridazione culturale e dell’alterità possano in certi casi suonare adeguati. E quanto fosse corretto collocare questa grande attrezzatura, questo servizio, questa poesia, questa bizzarria e questo lusso ai confini tra città e periferia, mettendola a disposizione di categorie umane cui tutto potrebbe essere ostile.