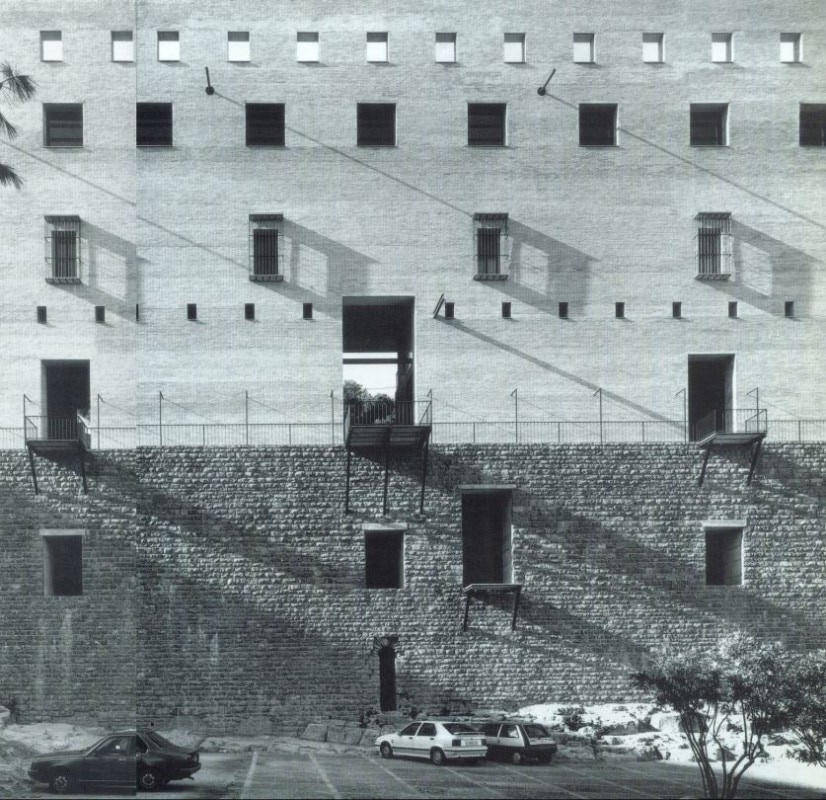

“Benché si sia astenuto dal rivendicare qualunque monopolio della virtù, ha tuttavia continuato a perseguire un certo modello di austerità, incarnazione di un modus critico e silenzioso degno di un'età passata”, scrive Kenneth Frampton nel gennaio del 1994, in un saggio per il numero 756 di Domus. Sta parlando di Giorgio Grassi, e nelle pagine immediatamente precedenti scorrono immagini e disegni dell’opera più recente dell’architetto milanese, uno dei discepoli di Rogers nel vivaio di Casabella-Continuità assieme ad Aulenti, Rossi, De Carlo e tanti altri: la ristrutturazione, come titola il pezzo, del teatro romano nella città spagnola di Sagunto.

La base antica viene al contempo “rispettata e violata”, rimettendo in servizio il teatro attraverso un suo completamento funzionale e l’assunzione della matrice razionale delle sue strutture originarie: “In questa operazione ha per così dire scavalcato la potenziale creazione di una rovina ancor più ‘turistica’, che tanto spesso è il facile risultato di ciò che viene oggi chiamato restauro archeologico” dice ancora Frampton, di un’opera destinata a diventare oggetto di lunghe discussioni, che abbracciano anche la nozione stessa di restauro. “Grassi in realtà si è proposto l’obiettivo donchisciottesco di evocare l’architettura collettiva e civile di un altro tempo per una società che non è in grado di sostenere tale forma istituzionale”.

Ristrutturazione del Teatro Romano di Sagunto

Nell’ipotesi qui descritta anzitutto si prevede, ove necessario, il restauro di consolidamento delle strutture esistenti, o di liberazione, e il parziale completamento delle strutture murarie antiche emergenti, con l’obiettivo di rendere più comprensibile il complesso edilizio del teatro romano, di rendere più leggibili le sue diverse parti, le relazioni fra esse, le gerarchie, i singoli ruoli, infine il loro concorrere alla definizione di una forma architettonica articolata e complessa, ma altresì assolutamente unitaria qual è appunto il tipo del teatro romano nella breve storia della sua costruzione e nella sua invece lunga e costante presenza nella storia delle forme dell’architettura.

Si prevede inoltre la ricostruzione di quelle parti essenziali del manufatto del teatro che sono necessarie per una restituzione chiara dello spazio architettonico del teatro romano di Sagunto nella sua completezza. E questo nel rispetto dei resti archeologici, anzi a partire proprio dalle attuali rovine, ivi comprese quindi anche le modeste sovrapposizioni storiche (nella fattispecie i completamenti, anche i più recenti e discutibili) che non siano in contrasto palese con la qualità specifica dello spazio che s’intende restituire, cioè a dire con la sua caratteristica unità.

L’unità spaziale di cavea e impianto scenico, principale elemento d’individuazione del teatro romano sul piano della sua architettura, diventa pertanto l’obiettivo prioritario dell’intervento.

Questo significa che il progetto di restauro e restituzione storica non potrà che diventare, a tutti gli effetti, il progetto di un teatro romano (un teatro «alla maniera» degli antichi romani). Cioè a dire, il progetto di un edificio teatrale in parte nuovo, fondato sia sul manufatto esistente (letteralmente, materialmente), sia su un tipo edilizio consolidato la cui condizione di necessità (utilità e funzione nel senso più ampio) è tutta contenuta nella sua forma definita; un progetto cioè che intende raccogliere dal manufatto antico ogni traccia, ogni suggerimento, ogni indicazione operativa, ma anzitutto la sua più generale lezione di architettura e cercare di portarla avanti con coerenza. Di modo che non solo le sue misure, i suoi rapporti risulteranno dall’osservazione e dallo studio del manufatto antico, ma anche quelle scelte tecniche, funzionali, costruttive, decorative che si renderanno necessarie nel corso del lavoro, dovranno avere nel manufatto antico e nel rapporto con esso la loro sola ragione di essere come architettura.

Tutto quanto detto fin qui sottintende naturalmente il riconoscimento del fatto che il teatro romano sia anche qualcosa che va oltre la sua forma soltanto, sia cioè anche un definito tipo di teatro. Un tipo di teatro, cioè un'idea di teatro, certo ancora molto compreso della sua finalità evocativa, rituale ecc., del suo essere momento collettivo per eccellenza, come tutto quanto il teatro antico, ma anche sempre più aperto alle trasformazioni, sempre più fecondo e spettacolare, attraverso la estensione dei temi (il rapporto sempre più stretto con la vita quotidiana), lo sviluppo delle possibilità tecniche, sceniche, interpretative (dal resto, al canovaccio, al l’improvvisazione ecc.), un teatro già molto vicino a quell’idea di teatro che appartiene alla nostra eredità più diretta.

È da intendere in questo senso il fine pratico di questa ipotesi di lavoro, che è quello appunto di costruire nello stesso tempo un moderno spazio teatrale perfettamente funzionante.