Il 16 ottobre 1923 veniva fondata una delle entità in assoluto più potenti nel plasmare la cultura collettiva contemporanea. Stiamo parlando della Walt Disney Company, che partendo da Burbank, California, da Topolino in avanti ha creato un immaginario tanto amato quanto criticato come strumento di una pervasività politica di poco inferiore a quella delle diplomazie ufficiali.

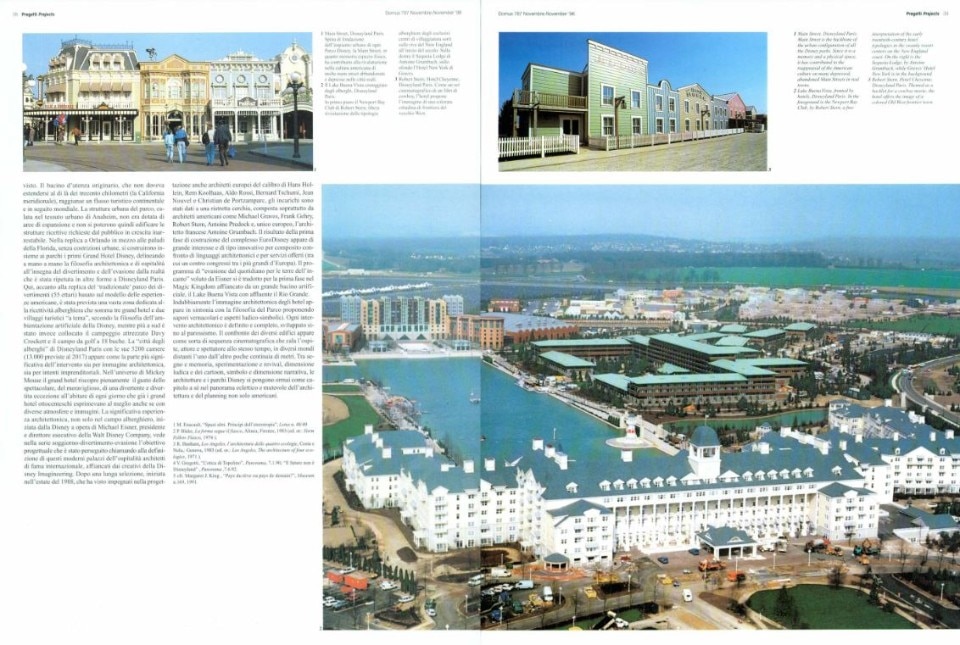

Si parte coi fumetti, coi cartoni animati, ma presto si sbarca nel mondo fisico con il merchandising, e soprattutto con l’architettura e l’urbanistica: i leggendari parchi a tema, a partire dal primo Disneyland nato ad Anaheim, Los Angeles nel 1955, ma anche molta corporate architecture che nella seconda metà del secolo riunisce nel mondo Disney nomi celebri come Isozaki, Gehry, Venturi, Graves.

Nel novembre 1996 Domus aveva dedicato un numero, il 787, a quella che chiamava “la sindrome Disney”, per “prepararsi all’ondata disneyana che fa irruzione portando con sé un mondo al tempo stesso ingenuo e ammaliatore, in cui gli interessi economici vanno alla conquista della società del tempo libero” come scriveva François Burkhardt.

Venivano presentati i progetti corporate recenti e i parchi a tema diffusi nel mondo, e ci si interrogava su quali episodi e pensieri dell’architettura ottocentesca e novecentesca stessero sul loro sfondo, come succede in questo testo di Stanislaus Von Moos che riproponiamo.

La sindrome di Disney

1. La storia dell’architettura ‘seria’ ha sempre ignorato Disneyland. Una storiografia moralizzatrice e votata all’utopia del modernismo non poteva certamente dare peso a questo fenomeno; e non poteva farlo per questo motivo, perché il suo valore utopico - l’analogia della planimetria e della maglia di percorsi a carattere radiale di Disneyland con il progetto schematico di Ebenezer Howard per le Garden Cities of Tomorrow (1903) è abbastanza eloquente - subendo una trasposizione commerciale è stato stravolto fino a diventare irriconoscibile. D’altra parte è proprio la condizione fittizia di questo spazio vitale, che è inesistente (e difatti a Disneyland non vi sono abitanti), a permettergli di riunire in forma didattica non pochi contenuti e temi del pensiero urbanistico riformatore: tanto che già Charles Moore nel 1965 in un numero leggendario della rivista Perspecta poteva, a ragion veduta, parlare di Disneyland come di un esempio di ritrovata identità di piccolo centro urbano all’interno della distesa dei suburbia californiani. Moore si spingeva addirittura così lontano da presentare Disneyland come “la maggior impresa costruttiva unitaria degli ultimi decenni nell’ovest americano” - ricordiamo che questo accadeva nel 1965 - ed è sufficiente tenerne presente l’ingegnoso sistema di circolazione per arrivare a comprendere tra l’altro che cosa, a quei tempi, potesse riempire di entusiasmo per Disneyland un architetto della generazione di Moore.

All’interno di questa utopia sono di moda i trasporti pubblici insieme ai loro utenti, i pedoni, mentre le automobili continuano a sopravvivere come giocattoli lungo le piccole rampe autostradali, sulle quali i visitatori possono continuare a rivivere en miniature l’inferno al quale sono appena scampati là fuori, sulla freeway congestionata. Perché, come si è detto, a Disneyland il pedone è sovrano. La Main Street è naturalmente il cuore commerciale dell’intera operazione, poiché questa strada è allo stesso tempo spietatamente commerciale nella funzione, nostalgica nel carattere, ridotta nella scala e programmaticamente pluralista ed eclettica nello stile. Si tratta in fondo di un frammento di ricostruzione urbana, niente di più e niente di meno - stando almeno a quanto ci viene assicurato - della copia esatta della via principale di Marcelin nel Missouri, la città natale di Walt Disney. Qui si affollano negozi di souvenir, tavole calde, caffetterie e cinema; e certo quello che non a tutti appare subito evidente, in un secondo tempo provoca un’impressione destinata a divenire ancora più indelebile: tutte queste attività sono impacchettate in casette che, perfino nei particolari delle scandole e dei mattoni, sono ridotte di tre ottavi rispetto alla scala reale.

Naturalmente sappiamo che la miniaturizzazione finalizzata alla forced perspective appartiene ai trucchi classici del cinema, e che costituisce oltretutto, non soltanto dai tempi di Palladio e di Scamozzi, uno dei rudimenti della scenografia; infine è noto che la riduzione di scala è una caratteristica universale propria dei giocattoli: e con ciò il cerchio si chiude nuovamente. Il visitatore, già all’atto di entrare nel parco, separato dalla propria automobile e di conseguenza come interdetto, diventa un bambino. Gli edifici della Main Street lo coinvolgono in un gioco, ed egli si sente come in una fiaba.

2. Ci si avvicinerebbe ancora di più al nocciolo della questione se si interpretasse Disneyland come un coacervo ricostruito e imbalsamato di ossessioni architettoniche e di mitologie ‘rimosse’ del secolo Diciannovesimo. Quasi tutte le caratteristiche tipiche di Disneyland (e più che mai di Disney World, il secondo parco di divertimenti Disney realizzato in Florida negli anni Settanta), si ritrovano come minimo già dal 1867 in molti aspetti, ancora in via di definizione, delle World Fairs. In primo luogo, dal punto di vista puramente spaziale, si incontra il principio della separazione del recinto espositivo dal contesto urbano, insieme all’eliminazione della circolazione veicolare privata e alla organizzazione di un efficiente servizio di omnibus, tram a cavalli e metropolitane che conducono all’area di esposizione e che garantiscono la mobilità dei visitatori all’interno della superficie espositiva (circostanza che ad esempio si può sottolineare senza difficoltà nel caso dell’esposizione universale di Parigi del 1867). In secondo luogo, per quanto riguarda i contenuti, si trova la messa in scena del progresso della tecnica (si veda ad esempio la Galerie des Machines) connessa con l’attualizzazione, in senso spaziale e temporale, di culture lontane (è il caso della forma degli eclettici padiglioni delle nazioni nella stessa esposizione, e ancora ad esempio della configurazione data a quella sorta di storia dell’abitazione di tutti i popoli realizzata nel 1889 ai piedi della torre Eiffel su progetto di Charles Gamier).

Paragonata a tutte queste realizzazioni - e accanto a esse si potevano menzionare i giardini didattici e di intrattenimento del XVIII secolo, così come i santuari e i sacri monti controriformisti con le loro alquanto barocche ghost town popolate di gruppi che rappresentano momenti topici della salvazione cristiana, nelle quali diversi episodi della Bibbia sono allestiti come tableaux, visibili attraverso vetrate e spesso a grandezza naturale - paragonata a ciò, Disneyland appare una sorta di azione di retroguardia commerciale proveniente dal passato: qui l’America porta a compimento alcuni rituali atavici del vecchio mondo, borghesemente disincantata, come Fun, senza slanci mistici, se si esclude quella parte di essa che in maniera abbastanza intuibile ruota attorno al sogno dell’egemonia della cultura euroamericana e alla supremazia dei bianchi su tutte le altre razze della terra.

3. Contemporaneamente non si può escludere che la questione, una volta esaminata da un punto di vista obiettivo, alla fine non risulti addirittura molto più facile da definire, ovvero possa essere trattata come una variante di un problema che negli anni Cinquanta appariva centrale già nel dibattito sull’architettura ‘seria’: si era arrivati a un punto a partire dal quale non poche città europee si trovavano di fronte al compito di ricostruire i centri storici distrutti dalla guerra o addirittura, come nel caso di Varsavia, di Freudenstadt o di Münster in Westfalia, di riedificarli da cima a fondo. Paragonata a queste realizzazioni, la Main Street costituisce in primo luogo la variante americana di una esigenza di ricostruzione che in quel momento, in Europa, “era nell’aria”.

Del resto la tematica non si limitava per nulla al semplice interesse verso la riedificazione ‘tradizionale’: il culto dei pedoni e la brutale estromissione dell’automobile fanno addirittura di Disneyland una specie di passeggero trasportato dall’avanguardia dei Ciani, ed eo ipso anche un tranquillo compagno di viaggio della riforma urbanistica, nello stesso periodo progettata e spesso anche realizzata da Victor Gruen in forma di paradisi urbani disposti su più livelli e riservati ai pedoni.

Lo stesso Le Corbusier fu tra i precursori del ‘parti’ di Disneyland (e tra l’altro anche di Varsavia), quando nel 1934, in occasione di un progetto per Anversa, “chiamò a testimone” (La ville radieuse) il sistema di mobilità di Venezia, riducendone le problematiche ai concetti elementari di autosilo, vaporetto e San Marco. Per i Ciam (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) il 1951 fu infine l’anno decisivo: fu allora, nel quadro dell’ottavo congresso tenutosi a Hoddesdon, che si iniziò a discutere seriamente della questione del risanamento dei centri storici, parlando di “cuore della città”, di ‘core’, e riportando sulle insegne lo slogan "l'umanizzazione della città”. Furono allora rievocate le vedute di piazza San Marco con la piazzetta adiacente, come se questo servisse a ristabilire la continuità con il linguaggio visivo tradizionalmente proprio delle esposizioni universali (e contemporaneamente ad anticipare la riproduzione in scala ridotta di piazza San Marco all’interno del centro Epcot di Disneyworld a Orlando, Florida).

Giedion, il segretario generale dei Ciam, nello stesso anno andava in visibilio su Zürifäscht: “L’uomo della strada [...] deve senza dubbio tenersi lontano da quello che assiste a una partita di calcio. Egli è animato da un grande desiderio - a differenza dell’individuo del XIX secolo - di partecipare alla vita della città e, all’interno di essa, di interpretare il ruolo che gli si addice”.

Un “esempio straordinario di questo impulso inconscio” sarebbero stati, secondo Giedion, i festeggiamenti che la città di Zurigo organizzò nel giugno del 1951, in occasione del seicentesimo anniversario del suo ingresso nella confederazione: per due giorni le strade del centro furono chiuse a tutti i veicoli, file di bancarelle furono allestite lungo i binari dei tram e, testualmente, “le piazze medievali ancora esistenti della città si rivelarono uno sfondo perfetto per le rappresentazioni delle compagnie di attori dilettanti”.

Giedion continua (e questa definizione non poteva anticipare in maniera più precisa il programma postmoderno per un’“architettura come evento” ): “essere nella stessa persona attori e spettatori appariva un’esperienza viva [...] Riguardo a ciò di cui oggi si parla nasce spontanea la domanda: come può qualcosa che appartiene al gioco che nella vita quotidiana mette in relazione l’Io con il Tu trasporsi nelle ore dedicate al tempo libero?”. Era il segnale di partenza per la lenta trasformazione dei centri delle città europee in eden pedonali. Nel frattempo, a Hollywoood, Walt Disney iniziava a preoccuparsi di come rifondare ex novo entrambe queste esperienze, il paradiso dei pedoni e la festa della città vecchia, trasformandole in istituzioni permanenti del tempo libero.

4. Precedentemente si è affermato che Disneyland è una sorta di fossile artificiale delle esposizioni del XIX secolo, tramutato nella permanenza di un allestimento fisso. [...] I nessi tra città ed esposizione, e rispettivamente le corrispondenze e le interazioni tra queste due forme in cui si manifesta la modernità, sono stati a malapena analizzati. Le finalità dell’una come dell’altra oggi non sono più le stesse che avevano nel XIX secolo: attualmente, considerando che il centro storico del Cairo si trova a poche ore soltanto di volo da Parigi, Londra e Zurigo, non ha più senso edificare una “Rue du Caire” all’interno di una esposizione universale, come si fece a Parigi nel 1889. Infatti già nel 1948 Max Bill osservava che “la visita di una grande città (offre) oggi a chiunque la sensazione di trovarsi a un’esposizione”, e l’esposizione deve continuamente confrontarsi con questa concorrenza. Da tutto questo si potrebbe concludere che le esposizioni - ovvero un certo genere di esposizioni - al giorno d’oggi non sono più necessarie.

Lewis Mumford coniò la parola d’ordine che invitava a descrivere le moderne metropoli come delle esposizioni universali in esercizio permanente. [...] In ogni caso il fatto che una attrazione si origini da un reale principio storico [...] o venga edificata ex novo non fa alcuna differenza per quanto concerne il meccanismo della sua percezione: il rituale dell’approccio immediato sul luogo con quanto viene anticipato nella guida, così come il ritmo dell’avvicendarsi di brevi tappe, sono insiti nella struttura della percezione turistica: a questo livello la questione dell’‘autenticità’ dei manufatti proposti dall’offerta turistica non si pone minimamente. Quello che importa è il ‘mix’ dei segni, e i segni stessi sono ampiamente standardizzati. Le sfere concettuali a cui essi sono subordinati (storia, folklore, fantascienza, arte e la “natura bella”) sono universali. Così può accadere davvero che una veduta aerea del centro Epcot di Disney World a Orlando in Florida sembri un angolo del lago di Lucerna solo più riccamente allestito, o al contrario che il paesaggio lacustre raffigurato su una cartolina degli anni trenta appaia come una specie di Disney World semplificato: il déjà-vu funziona in entrambe le direzioni. A chi trova questo fatto imbarazzante si può rispondere probabilmente che il concetto di turismo si basa di continuo sul déjà-vu.