Dire che Dante Bini (1932) sia un architetto è forse riduttivo. Frequenta la facoltà di Architettura a Firenze, nella stessa stagione di Archizoom, dove si laurea nel 1962. Alla visionarietà coniuga il pragmatismo, aspetto che gli ha permesso di sviluppare più di un centinaio di brevetti sull’automazione di cantiere. Fra questi, l’indimenticabile Binishell (1969) che che sfruttò per la costruzione della Cupola di Michelangelo Antonioni e Monica Vitti in Costa Paradiso, in Sardegna. Questa volta però ci siamo fatti raccontare dei suoi progetti spaziali, della collaborazione con la Shimizu Corporation e del suo incontro con Harrison Schmitt, la dodicesima persona ad aver messo piede sulla Luna.

Quando il 20 luglio 1969 Neil Armstrong e Edwin Aldrin arrivarono sulla luna, dov’eri e come ti sei sentito?

Mi trovavo con mia moglie in vacanza a Lagomare, presso Viareggio. Pur ricordando che nel settembre del 1959, i sovietici avevano raggiunto il nostro satellite con la sonda Luna 2, ciò che avvenne quel giorno mi apparve irreale e scioccante. Pensai alle fantasie di Jules Verne e ai poeti, filosofi, studiosi e scienziati che, sin dai tempi dei Greci e dei Romani, si avventurarono ad immaginare di percorrere quel viaggio. Le immagini dell’allunaggio mi apparvero come l’inizio di una nuova era nella storia dell’Uomo: l’Era Spaziale.

Come sei arrivato a collaborare con la Shimizu Corporation?

Al tempo insegnavo On site Construction Automation e On Site Robotics in Construction alla Stanford University. Una mattina ricevetti una telefonata: era Shinji Matsumoto, direttore dello Space and Robot System Group della Shimizu Corporation, una delle più importanti imprese di costruzione del mondo. Matsumoto mi parlò di meccatronica edile, di strutture per lo spazio, e della sua tesi – ispirata dalle Binishells che costruii per il padiglione Fuji all’Expo 70 di Osaka, diretta da Kenzo Tange. Avendo studiato il mio sistema, si era convinto che avrei potuto essere un valido aiuto per il gruppo di lavoro da lui diretto per la realizzazione di strutture per la Luna.

La settimana successiva ci incontrammo a San Francisco e fu l’inizio di una lunga collaborazione con l’impresa nipponica. Matsumoto aveva già ipotizzato un hotel orbitante attorno la Terra; mi raccontò che la NASA aveva scoperto che la regolite lunare conteneva un isotopo non radioattivo che, al tempo, si pensava di poter convertire in una risorsa energetica pulita. La colonizzazione della Luna era già nei sogni degli americani: George H. W. Bush aveva infatti avviato la Space Exploration Initiative (1989-1993), che includeva la realizzazione di una stazione permanente.

Attraverso questo lavoro hai conosciuto Harrison Schmitt, geologo e astronauta che ha preso parte alla missione Apollo 17. Cosa ti ha raccontato del suo viaggio?

Fu Matsumoto a propormi l’incontro: Jack, così si fa chiamare l’astronauta, mi ricevette nel suo ufficio alla NASA. Mi affrontò quasi aggressivamente, domandandomi con quale ‘arroganza’ pensavo di progettare una base lunare senza avere la minima cognizione di quell’Infinito incomprensibile dalla mente umana.

Mi illustrò come le strumentazioni di bordo mostravano agli astronauti il globo terrestre, dettagliando le fasi dell’allontanamento dal nostro pianeta, fantasticamente colorato ed immerso in uno spazio buio e senza fine. In quei momenti, disse che il pensiero non poteva che rivolgersi al creatore di tale immensità e, per converso, alla nullità dell’uomo: con la pelle d’oca ascoltavo Schmitt. Mi parve quasi di essere di fronte ad un uomo che aveva realmente visto Dio!

Nel racconto di quel viaggio di 384.000 km riusciva quasi a darmi l’impressione della velocità della navicella spaziale: il poco attraente globo lunare diventava enorme, mentre la Terra, illuminata dal Sole, diventava sempre più minuscola. Pensai alla poesia Itaca, del greco Konstantinos Kavafis.

All’arrivo nella “sua Itaca”, con un sesto del suo peso terrestre, calpestò la grigia sabbia della Luna: mi disse di essere riuscito a conficcarvi senza particolare difficoltà uno strumento per il prelievo di campioni dal suolo. Me ne fece vedere una provetta e mi disse: “Bini, è sotto due o tre metri di questa ‘sabbia’ che dovranno essere costruiti gli habitat sulla Luna. Non si può però immaginare la progettabilità di questi habitat senza aver vissuto il viaggio che il futuro abitante dello spazio dovrà affrontare”. Harrison Schmitt mi concesse anche troppo tempo, non dimenticherò mai quello straordinario incontro.

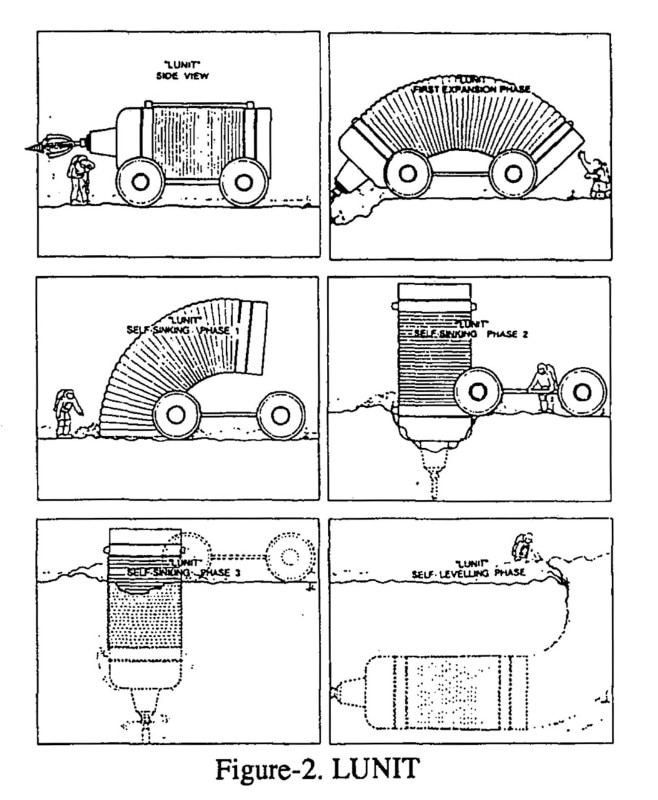

Come fu concepito il progetto del Lunit?

Fu una banalissima osservazione ad accendere la lampadina: nel cercare una pallina da tennis finita fuori campo mentre giocavo una partita, vidi un verme che – con un corpicino di densità ben inferiore al terreno che lo circondava – si inseriva piano piano sotto terra.

Perché allora non creare un verme meccanico capace di muoversi sulla Luna e finalmente insabbiarsi nella regolite? Per muovere questa struttura – del diametro di 3 metri! – non potevamo però usare l’energia prodotta dai pannelli solari, inefficienti sulla superficie tormentata della Luna. Ripercorrendo la mia esperienza, pensai di usare l’aria compressa: avremmo così potuto creare un’azione combinata di compressione e decompressione, allungamento ed accorciamento del sistema vermiforme. A Tokyo, facemmo dei modelli sperimentali: i risultati furono discutibili per la penetrazione nel sottosuolo ma soddisfacenti per la mobilità del verme sulla sabbia.

Come proseguì il lavoro?

L’uso dell’aria compressa nel vuoto apparve un’importante innovazione e presentammo il Lunit a Washington nel 1992, al 43° Congresso della Federazione Internazionale di Astronautica, con una relazione intitolata Inflatable Lunar Structure with Reinforcing Rings – Self-shaping and Self-sinking System for Lunar Base. Dopo questa collaborazione italo-statunitense-nipponica, si inaugurò una lunga serie di progettazioni associate, fra cui il progetto Shimizu TRY 2004 Mega-City Pyramid per Tokyo.

Oggi stai continuando a lavorare su progetti spaziali?

Sono coinvolto sulla nostra terra con un altro genere di progetti ‘spaziali’, ovvero le strutture geodetiche che battezzai con il nome di Binistar nel 1976. Il sistema è stato realizzato in Europa con diverse applicazioni, dalle fiere campionarie e alle strutture militari.

Secondo te, vivremo mai nello spazio?

Si tenterà certamente e forse si realizzeranno sia hotel orbitanti la terra, come quelli progettati da Matsumoto, sia stazioni sulla Luna o su Marte. Vedo però ancora remota la possibilità di vivere per lunghi periodi nello spazio. Naturalmente non ho la sfera di cristallo: potrei essere smentito in un futuro non tanto lontano dall’incredibile sviluppo tecnologico dei nostri tempi.